Nato in una famiglia militare, Camillo de Lellis si unì a suo padre nell’esercito e combatté in varie battaglie in Italia.

Dopo lo scioglimento del suo reggimento, lavorò in un convento cappuccino, ma per una ferita di guerra alla gamba e per una serie di eventi Dio volle che finisse in un ospedale a Roma, dove le sue ferite vennero guarite.

Decise di lavorare lì come infermiere, e poco dopo divenne il direttore dell’ospedale.

Fondazione dei Camilliani

Con il consiglio del suo direttore spirituale, San Filippo Neri, studiò per diventare sacerdote, e poco tempo dopo fondò un ordine religioso che si dedicava a servire i malati.

Nel 1582, de Lellis fondò l’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, in seguito noto come Camilliani.

Visto che aveva una conoscenza speciale dell’elemento militare ed esperienza come soldato ferito, de Lellis e i suoi compagni accompagnavano gli eserciti e assistevano i feriti sul campo di battaglia.

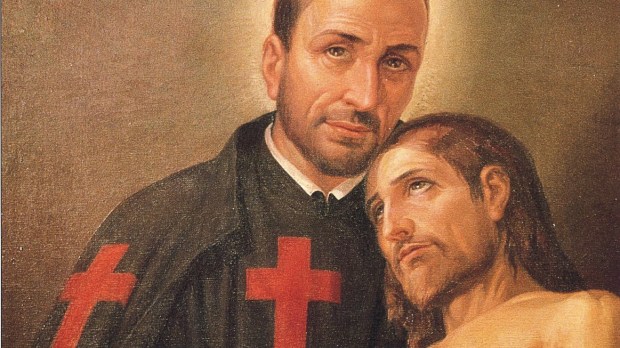

Per distinguersi, portavano una veste nera con una brillante croce rossa.

Così interpretano i Camilliani la sua storia:

“Durante la battaglia di Canizza nel 1601, il Signore ha permesso che si verificasse un fatto miracoloso che manifestò la Sua approvazione della croce rossa di San Camillo. Mentre i Camilliani erano indaffarati con i feriti, la tenda in cui si trovavano e in cui tenevano tutto l’equipaggiamento e i farmaci venne completamente distrutta e data alle fiamme. Tutto quello che conteneva andò distrutto, tranne la croce rossa dell’abito di uno dei Camilliani che assistevano i feriti sul campo di battaglia”.

Anche se i Camilliani erano visti spesso sul campo di battaglia, il loro ordine non era abbastanza consistente per accompagnare tutti gli eserciti.

Ciò implicava che ogni Paese avesse simboli diversi per rappresentare i loro servizi medici militari.

Vedendo questa discrepanza, e anche per via dell’incremento dei feriti a causa della tecnologia delle armi da fuoco, nel 1862 Henry Dunant propose dei miglioramenti per aiutare ad alleviare la situazione: “Stabilire, in tempo di pace e in tutti i Paesi, gruppi di volontari che prestassero aiuto alle vittime sui campi di battaglia; far sì che i Paesi accettassero di proteggere i volontari soccorritori e i feriti sul campo di battaglia”.

Un comitato si riunì nel 1863 per considerare le sue proposte, e si concordò questo:

“Adottare un unico segno distintivo, che contasse su un sostegno giuridico, per indicare l’obbligo di rispettare i servizi medici delle forze armate, i volontari soccorritori delle società che prestavano servizio di primo soccorso e le vittime dei conflitti armati. Il simbolo doveva essere semplice, identificabile a distanza, noto a tutti e identico per amici e avversari. L’emblema doveva essere lo stesso per tutti e riconoscibile a livello universale”.

Croce Rossa e Camilliani

Nel 1864, la Prima Convenzione di Ginevra ha approvato la croce rossa su sfondo bianco come simbolo facilmente identificabile.

Il simbolo ha cercato più ispirazione nella bandiera nazionale della Svizzera che in San Camillo de Lellis. Come spiega la Croce Rossa Internazionale, “visto che il simbolo doveva riflettere la neutralità dei servizi medici delle forze armate e la protezione che veniva data loro, l’emblema adottato è stato creato invertendo i colori della bandiera svizzera”.

Visto che il bianco è considerato tradizionalmente un simbolo di resa, il bianco sul campo di battaglia è protetto.

La Croce Rossa e i Camilliani hanno quindi emblemi simili e una missione quasi identica, ma la loro ispirazione differisce in modo sostanziale.