Fabiola Maria Bertinotti racconta la sua battaglia col Covid: un lungo autoisolamento per proteggere il figlio adottivo affetto da distrofia muscolare. Un libro il cui ricavato aiuterà chi, a causa della malattia, rischia di rimanere segregato per tutta la vita. Segregata è una parola scomoda da scrivere e da pronunciare. Ci sono sinonimi più edulcorati, ma avrebbero tradito il messaggio che Fabiola Maria Bertinotti voleva consegnare al suo caro lettore.

Che sappia maneggiare il mezzo linguistico è fuor di dubbio, Fabiola ha alle spalle una carriera trentennale in Disney che l’ha portata a diventare capo della Comunicazione aziendale e della Responsabilità sociale. Mettere a nudo se stessi con le parole è l’inizio di un’avventura completamente diversa. Non è seguire un copione o delle strategie verbali consolidate, ma mettere a tema proprio quei punti scoperti del vivere che ci prendono alla sprovvista.

Leggi anche:

Fabrizia: «Dio tiene il mondo intero, vuoi che non tenga i miei figli?»

Forse proprio l’esperienza con la Disney ha preparato Fabiola a prendere sul serio quello che raccontano le favole: l’imprevisto è un’occasione di inaspettate novità per il protagonista. Quanto guadagno c’è stato per il papà di Nemo nell’avventura terribile di cercare un figlio perduto?

Per 40 giorni Fabiola ha perso suo figlio, per poterlo ritrovare. L’ha lasciato per poterlo preservare e salvare. Segretata è il libro che ha scritto quando è cominciata la sua guarigione dal Covid 19, che l’ha colpita proprio quando la tempesta della pandemia stava per scatenarsi nel nostro paese. Si è chiusa nella propria camera da letto il 7 marzo 2020, intuendo che il suo crescente malessere poteva essere qualcosa di più grave di una semplice influenza. E lo è stato. In quello spazio ristretto di autoisolamento fiduciario ha vissuto la sua battaglia col Covid, una porta a separarla da suo marito e dal suo figlio adottivo.

La fragilità di questo ragazzo, per abbracciare il quale – come dice lei – è quasi arrivata sotto l’Everest, è stato il motivo per cui Fabiola si è segregata: è affetto da una distrofia muscolare, la FSH (facio-scapolo-omerale), il rischio di essere aggredito dal Covid andava evitato a tutti i costi.

È stata una separazione dura ma feconda, da cui Fabiola è uscita con la certezza che “ciò che il male divide, il cuore unisce“. La sua scrittura si sprigiona da questo slancio umano. Il libro, infatti, non è solo una testimonianza fine a se stessa ma è uno strumento di bene: il ricavato della vendita è andato e andrà in beneficenza. Siamo di fronte a un piccolo gioiello editoriale, autoprodotto, che ha incassato ad oggi 18 mila euro.

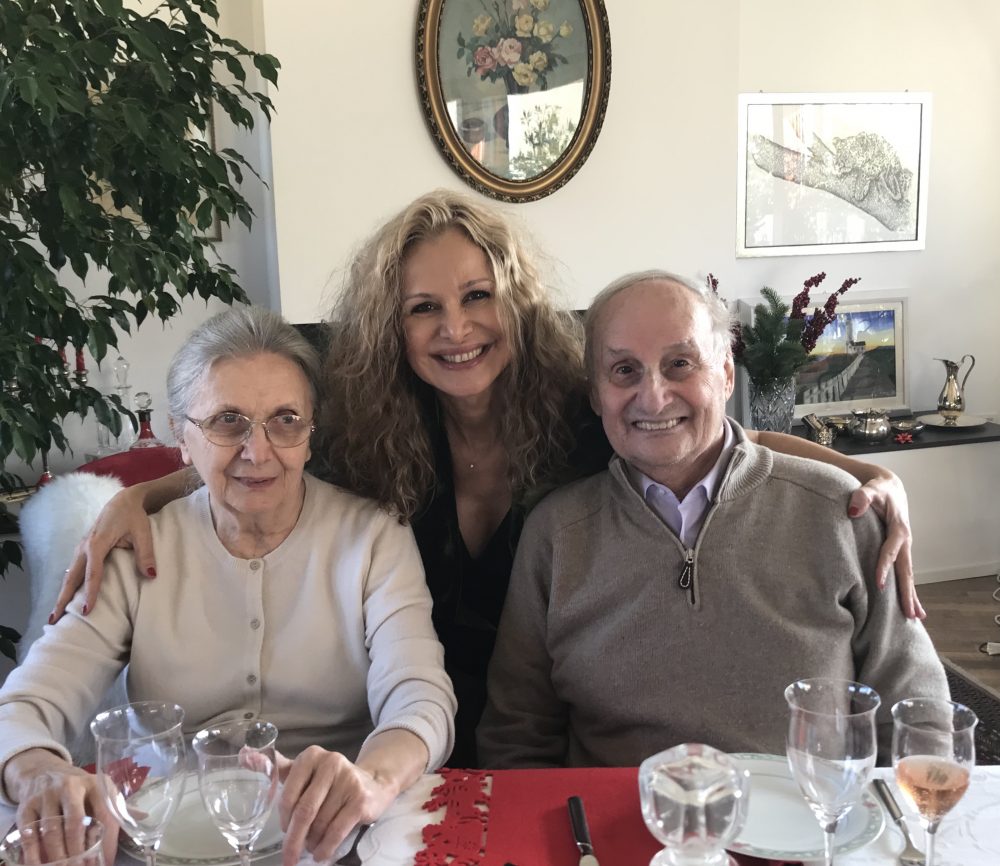

Abbiamo chiesto a Fabiola di raccontarci meglio questa storia. Lei lo ha fatto proprio da quello spazio domestico che è stata la cornice del suo isolamento: accanto al suo letto fanno capolino le immagini di Santa Gemma Galgani e Carlo Acutis, segno che una compagnia celeste è stata sua alleata anche nei giorni più bui.

Cara Fabiola, siamo felici di ospitare la tua storia su Aleteia For Her. Perché hai scritto Segregata?

Ho scritto questo libro quando sono stata colpita dal Covid. Mi sono messa a letto il 7 di marzo 2020, due giorni prima che la Lombardia fosse dichiarata zona rossa. Erano i giorni in cui la pandemia è esplosa, poco prima che l’Italia intera entrasse in lockdown.

Mi sono segregata subito perché ho un figlio adottivo affetto da una malattia neuromuscolare che lo costringe sulla carrozzina. Ha delle fragilità accentuate e, non sapendo esattamente cosa stesse succedendo, io e mio marito ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: «Chiudiamo la porta». Nessuno in Italia capiva bene cosa stava accadendo.

Ancora prima di autodenunciarmi alle autorità sanitarie, ho capito che dovevo correre ai ripari.

Chiusa in camera ho trascorso 40 giorni ed è stata una girandola di forti emozioni. Ho avuto la malattia e non è stata affatto un’influenza. Per molti giorni la febbre è rimasta sopra 40 con dolori lancinanti in tutto il corpo. La Madonna mi ha dato una grande mano in quei momenti. La prima mattina in cui la febbre è scesa – era solo a 38 e mezzo! – ho avuto una specie di epifania: ho sentito che avrei scritto un libro. La comunicazione è il mio mondo, ma non avrei mai pensato di scrivere su di me. Ho intuito che doveva essere uno schiaffo alla morte e un inno alla vita. Perciò mi è stato anche chiaro che il ricavato sarebbe andato in beneficienza e che i beneficiari sarebbero dovuti essere i bambini in grande difficoltà.

Qui a Monza c’è un centro di eccellenza per i neonati critici. E oltre a loro volevo essere vicina anche ai ragazzi che, come mio figlio, hanno una distrofia muscolare. Io sono stata segregata 40 giorni, ma c’è chi resta segregato per una vita intera. Sono giovani, si può dare loro un’occasione di vita indipendente. Esiste un bellissimo progetto della Presidenza dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare proprio sulla vita indipendente dei disabili e quindi ho deciso che i proventi del libro sarebbero andati a queste due cause.

Quindi non è stata un’operazione pianificata a tavolino, ma un’intuizione perseguita di slancio, di cuore?

Ed era un momento pessimo per scrivere un libro. Dai miei contatti editoriali ricevevo notizie drammatiche: case editrici che chiudevano a causa della pandemia. Perciò ho deciso di fare il libro in formato esclusivamente digitale ed è stato messo sulla piattaforma di crowdfunding della Banca Intesa San Paolo. Le donazioni su questa piattaforma sono state raccolte fino al 15 gennaio 2021.

La mia sofferenza è stata trasformata in un beneficio per gli altri, nelle mani di Dio tutto concorre al bene. In queste circostanze impossibili, grazie al libro sono stati raccolti 18 mila euro.

Poi, lo scorso dicembre, con la Fondazione Cariplo abbiamo deciso di stampare delle copie cartacee in vista del Natale.

Un amico carissimo, Vincenzo Mollica ha scritto l’introduzione e una poesia; gli sono tanto grata. La copertina è nata da una mia idea. C’è l’immagine della porta della mia stanza e l’ombra della mia mano. L’effetto è un po’ Hitchcock, ma mostra cosa vivevo: ogni volta che sentivo passare la sedia a rotelle di mio figlio al di là della porta era un grande dolore, perché la mia mano non poteva varcare quella soglia. Per 40 giorni ho sentito la mancanza di toccarlo e abbracciarlo.

In questo strappo c’è forse il motivo per cui hai scelto una parola forte come «segregata». Avresti potuto trovarne una più morbida, la scelta è stata ponderata?

Ho una grande passione per le lingue, normalmente quando parlo scelgo con accuratezza le parole. Segregata non è stata affatto una scelta casuale. Visto che nelle mie intenzioni c’era anche il desiderio di tradurre il libro in inglese e francese, ho vagliato bene anche le corrispondenti parole in queste lingue.

Volevo qualcosa di forte, per far capire il senso di volontaria esclusione in cui però i sentimenti non vengono mai a mancare. C’è poi un urto tra il titolo e la tagline del libro: “ciò che il male divide, il cuore unisce”.

Quella che io ho vissuto come segregazione dai primi di marzo del 2020 è poi diventata un’esperienza drammatica di tante famiglie italiane e nel mondo. Perciò il contenuto va oltre la mia esperienza personale. Ed è stato un confronto con le parole diverso da quello che faccio da tanti anni, vale a dire la scrittura a livello professionale, orientata al business e alla comunicazione di una grande azienda. È stata la prima volta che scrivevo di me. La cosa bella che ho provato come essere umano è che a un certo punto mi sono resa conto che le mie dita andavano da sole. Ero sola nella mia camera, anzi eravamo io e il muro e la finestra e c’era una pessima ricezione della rete wi-fi. Lì è sgorgata una voce che non era affatto cerebrale.

Leggi anche:

Disabili e Coronavirus: il dramma di chi deve “resistere” da solo, ancora una volta

È stata una discesa agli inferi che ti ha permesso, stando dentro il buio, di svelare qualcosa di nuovo su di te?

Il buio da cui mi sentivo oppressa era relativo soprattutto a una paura: il terrore che io potessi procurare una malattia mortale a mio figlio. È stato un figlio che ho cercato in maniera viscerale. Ogni genitore desidera i propri figli con grande intensità, ma chi non può concepirlo naturalmente lo cerca con ancora più veemenza. Io sono andata quasi fin sotto l’Everest per trovare mio figlio, lo abbiamo adottato in Nepal.

Questo mi fa intuire che anche una madre adottiva conosca il travaglio. Questi tuoi 40 giorni sono stati un dolore necessario per “dare la vita” a tuo figlio. Come lo fu il percorso che tu e tuo marito faceste per accoglierlo nella vostra famiglia. Come sei arrivata all’adozione?

Per me l’esperienza dell’adozione è stata proprio come dire: «Sia fatta la tua volontà». Sono stata una donna molto emancipata, vivevo una vita che si snodava tra Milano, Roma, Londra, Los Angeles. Sono rimasta sempre fedele ai miei valori, ma mi piaceva la vita internazionale e non ne conosco di altro tipo: sono nata in Italia, ma professionalmente sono anglo-americana. Sull’adozione non ci sono stati dubbi.

Nella prima parte della mia vita non mi interessavano i bambini, io e mio marito per molto tempo non li abbiamo cercati. Poi ho capito che sotto questo disinteresse c’era qualcosa di simile alla morale della favola della volpe e l’uva. In qualche modo il desiderio profondo di diventare madre era dentro di me, era scritto come destino dentro di me. Ed evidentemente io lo avvertivo, la mia fortissima sensibilità lo sentiva. Infatti quando andavo a trovare le mie amiche che avevano partorito mi trovavo in una situazione di imbarazzo estremo. E non era da me, che sono molto razionale. Veniva fuori un bagno di lacrime impossibile da interrompere. Era come se una parte di me si sprigionasse, alla faccia mia. C’era un richiamo alla maternità eppure non ne prendevo atto, anzi a volte ero infastidita che le mie amiche parlassero solo di bambini.

Quando è emerso da una diagnosi che io e mio marito non avremmo potuto avere figli, all’istante mio marito mi ha proposto l’adozione. E il giorno dopo sono andata a informarmi sulle pratiche da fare.

Da un disinteresse (apparente) per la maternità a un’esperienza di maternità che deve aver attraversato anche momenti tosti…

A dire il vero è stato il momento più alto della mia vita e posso dirlo anche a nome di mio marito. È stato un periodo di massima gioia, ma anche di massimo dolore. Scoprire che il mio figlio adottivo avesse una distrofia muscolare è stato angosciante ed è una croce che portiamo tuttora. Non vivo tutti i giorni col sorriso sulle labbra. Tu prima citavi gl’inferi, posso dire di abitare negli inferi e non è solo una frase a effetto. Ma non siamo soli dentro questa prova.

La nostra famiglia persegue un obiettivo di guarigione, io prego tutti i giorni e insieme a me prega gente viva e defunta. Non smetterò mai di bussare alla porta del Cielo, proprio perché il Signore ce l’ha detto per primo. Una delle tante persone, non più in vita, che pregano per noi è Madre Aurora del Santuario di Lucca. È stata monaca di clausura e soffriva di poliomielite. Un giorno mi disse, da dietro la grata: «Ricordati che tu devi essere la più grande rompiscatole di Gesù». E con questo invito, io vado avanti ogni giorno a pregare. E la Comunione dei Santi e la famiglia dei defunti ci accompagna. Siamo una folla incredibile.

Su questo non ci piove, però è anche vero che ci vuole molta perseveranza perché nel quotidiano non è facile.

Cosa hai scoperto di te stando dentro un imprevisto così grande?

Per dire le cose nel modo giusto occorre non parlare solo di me. Qui si parla di una famiglia intera. Ho detto che abito negli inferi nel senso che un grosso peso sul cuore ce l’ho tutti i giorni, però sono in compagnia della Grazia del Signore. Ci sono dei momenti in cui mi sento abbandonata a me stessa, va detto per onestà. Quando ci fu comunicata la diagnosi su nostro figlio, mi fu subito detto di non fare ricerche su Internet ma fu la prima cosa che feci.

E poi, data la mia formazione, mi sono precipitata negli Stati Uniti per capire quali possibilità c’erano. Lì, nel tempo, sono diventata un’attivista nel campo nazionale e internazionale per le malattie neuromuscolari con una specificità sulla distrofia di cui soffre mio figlio, la FSH (facio-scapolo-omerale). Sono entrata in questo mondo mio malgrado. È proprio vero che se diciamo “sì”, il Signore ci lancia dove vuole. Ho fatto dei corsi di formazione a livello europeo, ma non era nei miei progetti. All’origine io volevo diventare solo mamma, non esperta in questo campo medico-scientifico. E invece il Signore aveva deciso che mi avviassi a diventare un “patient advocate”, ossia un paziente esperto che fa le veci dei pazienti in decisioni mediche legate alla ricerca scientifica, alla qualità della vita e al perseguimento della scoperta di una terapia.

Da allora, 15 anni fa, ho perso la mia spensieratezza. Un’esperienza del genere mette a soqquadro. Quando prego la Madonna dico sempre: “Solo tu puoi capire l’immenso dolore che ho dentro di me”. Il dolore può essere capito solo da Lei, il dolore non si può comunicare. O, comunque, io cerco di comunicarlo molto poco, perché non voglio scaricarlo sugli altri. Su di loro preferisco riversare la mia vitalità. Sono un’ottimista e credo che anche questo mio attivismo a livello internazionale e nazionale sia fondato sul desiderio di portare un po’ della mia buona volontà.

Leggi anche:

La disabilità spaventa, apre all’infinito ma provoca vertigine: aiutiamo le famiglie!

Nonostante questa grande ferita, io vedo sul tuo viso un sorriso disarmante e autentico. A cosa ti sei aggrappata per conservarlo?

Al Signore, senza dubbio. Anche se non sempre è stato così, lo dico senza problemi. Sono sempre stata una persona molto profonda e sensibile. Da piccola ero profondamente religiosa, ho frequentato l’Università cattolica e mi sono sposata in chiesa, quindi la mia formazione è cristiana. Però poi c’è stato un lungo periodo di vuoto. Di recente c’è stato un ritorno al legame con la Chiesa, che è stato infuocato e legato a Santa Gemma Galgani.

Nel libro mi sono sentita finalmente libera di non tacere la mia cristianità. Aggrappandomi alla compagnia del Cielo il mio periodo di isolamento è stato difficile, ma mai disperato.

PER ACQUISTARE IL LIBRO SCRIVERE A: fabiola_bertinotti@libero.it