Papa Francesco ha riformulato un articolo del Catechismo in modo da dichiararvi il netto ripudio, da parte della Chiesa, della pena di morte. «Un’autentica innovazione», ha detto Ladária, ma «non in conflitto con la Tradizione». Alti lai si sono levati di tra alcuni studiosi, che hanno ipostatizzato pochi documenti (talvolta anche con grossolane contraffazioni) spacciandoli per “insegnamento costante”. La storia mostra invece che se una costante c’è è questa: non c’è costante. L’opzione di Francesco è lecita e sceglie di sposare un filone nobile e puro della Tradizione. Di seguito i dettagli.

All’indomani della pubblicazione del recente rescritto pontificio volto a riformulare l’articolo 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica il rischio della contrapposizione tra fazioni è veramente molto forte, perché se per un verso fioccano da ogni parte le richieste di quanti vorrebbero aggiungere o togliere dal CCC questo o quell’articolo, per l’altro verso si erigono improbabili apologie al suono di “il Catechismo non può cambiare”. Il che è così chiaramente falso che anche solo tentare l’argomentazione squalifica: il Catechismo può cambiare perché è già cambiato, dalla sua invenzione (appena cinque secoli fa) alle ultime edizioni – dal 1992 allo scorso 2 agosto.

Discernere lo Spirito di Dio da quello del mondo

Certo che, come ricordava opportunamente una mia amica, bisogna distinguere tra lo Spirito Santo e lo Zeitgeist: se l’unico argomento addotto per una significativa riformulazione di un articolo del Catechismo è “la sensibilità odierna”, di fatto veramente ogni alterazione è possibile, in linea di principio. Io tuttavia sono persuaso che il rescritto sull’articolo 2267 sia arrivato a compimento di un lungo cammino di discernimento ecclesiale, di vaglio dei “segni dei tempi” come richiami ai contenuti della Rivelazione.

Leggi anche:

Papa Francesco modifica il Catechismo sulla pena di morte

Ecco perché vorrei cercare di illustrare quali siano (a mio avviso) i cambiamenti epistemologici occorsi perché – secondo le parole di Ladária – potesse darsi “un autentico cambiamento” che al contempo “non fosse in contrasto con la Tradizione”. E questo deve essere molto chiaro (ho letto invece commentatori che hanno minimizzato alternatamente uno dei due asserti): il Prefetto della CDF non nega che il rescritto introduca un “autentico cambiamento” (ho già scritto qualcosa sul valore dell’aggettivo “autentico”); afferma invece che tale cambiamento non sarebbe in contrasto con la Tradizione.

Sono sorte quindi da parte di contestatori (alcuni dei quali forse in buona fede) queste e altre questioni:

- possiamo quindi dire che la pena di morte sia un intrinsece malum?

- come possiamo valutare il precedente insegnamento magisteriale, che in passato aveva ammesso la pena capitale (anche con posizioni molto meno sfumate di quella del catechismo gianpaolino)?

Con tutti i limiti della presente sede, si proverà a dare risposta (anche) a queste due domande.

(Ovvie) questioni di metodo

Viene anzitutto da osservare che troppo spesso l’utilizzo di date categorie non è previamente sottoposto ad indagine critica: da quando esiste la categoria filosofica di “intrinsece malum”? Spesso la si cerca senza neppure sapere che difficilmente la si troverà in scritti anteriori ai tempi della Scolastica (e in specie alla seconda scolastica, cioè al síglo d’oro spagnolo, e alla casuistica sviluppata in area francese nel XVIII secolo), e tutto sommato ad alcuni appare preferibile ipostatizzare i pochi pronunciamenti in cui le note formule “chiare e distinte” fanno la loro comparsa piuttosto che indagare nella loro pre-istoria ermeneutica, comprendere il loro portato e giungere infine a formulare un giudizio sulla ratio dei testi.

Leggi anche:

Pena di morte e Catechismo: la “riforma nella continuità”

Se dovessi dire in breve che cosa è accaduto perché avvenisse quanto Ladária ha dettagliatamente enunciato, sintetizzerei così: c’è stata una raffinazione dell’epistemologia criminologica relativamente alla nozione di “pena”, perché si riconosce che questa non può essere adeguatamente retributiva, mediante l’uccisione, senza risultare al contempo giusta e ingiusta (summum ius, summa iniuria). Sbaglia chi dice che per la Chiesa le pene sono adesso solo medicinali: necessariamente una pena è anche e sempre retributiva, ma la pena capitale

- non può in alcun modo riparare al male commesso;

- ripaga la colpa soltanto in modo forfettario (nessuna morte, in nessun senso, può equivalere a un’altra);

- identifica pericolosamente l’atto del reo con la sua persona (e questo mina in radice il messaggio cristiano più di quanto forse si avverta).

Una tale autocritica dell’epistemologia criminologica, se ben compresa, si colloca pienamente nel solco avviato già con il Codice di Hammurabi, la cui apparente crudeltà fu in realtà la cifra di un primo calmiere delle faide in escalation.

La Scrittura

Anche la storia sacra, fin dal libro della Genesi, testimonia un simile clima di “ipergiustizialismo”:

Lamech disse alle mogli:

«Ada e Zilla, ascoltate la mia voce;

mogli di Lamech, porgete l’orecchio al mio dire:

Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura

e un ragazzo per un mio livido.

Sette volte sarà vendicato Caino

ma Lamech settantasette».

Gen 4, 23-24

La legislazione mosaica (dal XII sec. a.C.) sarebbe intervenuta, recependo quella hammurabica (XIX sec. a.C.), con quel medesimo intento limitativo che il diritto romano avrebbe poi chiamato “talio”:

Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all’altro: frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all’altro.

Lev 24, 19-20

Ora, la datazione del Levitico rientra in un formidabile gioco di scatole cinesi, riguardanti la redazione dell’intero Penta/esateuco: in questa sede basti tener presente che la versione finale non può essere stata compiuta prima della deportazione babilonese (587 a.C.), ma che perlomeno buona parte dei materiali confluiti nel testo doveva essere ben più antica di quest’ultima redazione. Perché indugio sulla questione della datazione se in questa sede non è possibile (né utile) scendere più nel dettaglio? Perché utile invece è osservare che tutta la Torah – davvero un quasi inestricabile alveare di plurisecolari redazioni, piccole aggiunte, impercettibili limature – contiene al contempo la ricezione della legge del taglione (e anzi parecchie minuziose prescrizioni che dispongono nel dettaglio i casi di applicazione della pena capitale) e insieme il divieto assoluto di uccidere. «Non ucciderai», è una delle “dieci parole” dell’Alleanza mosaica, ed è lampante come in quest’ordine del Nomoteta stia la peculiarità dell’esperienza socio-politica di Israele nel suo contesto. Ancora verso la fine della Torah si legge: «A me la vendetta: / io darò il castigo» (Deut 32, 35), e proprio questo versetto sarebbe stato ripreso da Paolo nella Lettera ai Romani (12, 19).

Leggi anche:

Se negli USA va bene uccidere i condannati a morte con sostanze vietate per gli animali

Ai profani della materia ciò suonerà quasi blasfemo, ma perfino la guerra santa, nelle sue prescrizioni, reca un segno di assolutismo teocratico che chiede agli uomini – per così dire – di compiere un’ascesi particolare mentre operano ciò che solo a Dio spetterebbe: la “votazione allo sterminio” era obbligatoria, quando Dio mandava Israele in guerra, e questo significava che nessuno, dal re in giù, doveva arricchirsi a mezzo della guerra e della morte di altri (ogni cosa, animale o persona, perfino ogni pianta, andava letteralmente distrutta – perché non si costituisse alcun “bottino di guerra”). La disgrazia di re Saul, proprio all’inizio dell’esperienza monarchica, viene appunto dal non aver osservato la votazione allo sterminio (e di aver pure tentato di coprirsi con una bugia pietosa – 1Sam 15). Ora, mentre nell’Antico Testamento si trovano passi in cui si prescrive la pena di morte e passi in cui si invita a lasciare a Dio la vita degli uomini, vanamente si cercherebbe, in tutto il Nuovo Testamento, un versetto da addurre in una disputa sulla pena capitale, da una parte e o dall’altra, ed ecco una delle ragioni della (relativa) difficoltà storica dei cristiani nel decidersi sull’argomento.

Forse soltanto l’episodio giovanneo dell’adultera dice qualcosa della proposta di Gesù, in tal senso, perché in quel frangente a Cristo fu chiesto proprio di presiedere un tribunale che esaminasse un caso di flagrante adulterio, crimine passibile di morte, stando alla legge mosaica. L’ineffabile sentenza del Nazareno – «Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei» (Gv 8, 7) – è diventata proverbiale per la forza sublime con cui si sottraeva all’aut aut e spingeva gli interlocutori a scoprirsi bisognosi di misericordia come quella donna; e se qualcuno potrà osservare che in un’analoga risposta Cristo aveva aggirato la domanda politica sul tributo a Cesare senza che per questo i cristiani si siano mai posti il problema dell’immoralità delle tasse statali bisogna pur dire che nel seguito dell’episodio sinottico Gesù riportava il tema sull’immagine di Dio nell’uomo, mentre nel seguito di quello giovanneo l’accento finiva sul senso di quel gratuito perdono – l’unico che poteva togliere la vita, Giovanni lascia intendere che Gesù poteva farlo in quanto innocente (e in quanto Dio), non condanna e comanda la conversione (riecheggiando Ez 33, 11).

Ma come dicevo, neppure questa pagina sublime può servire da vero argomento “contro la pena di morte” – illustrando piuttosto in che modo il Messia si proponesse di compiere la Legge senza legarsi ai suoi precetti. Quanti invece impugnano il fatto che “Agostino e Tommaso” abbiano ammesso la pena di morte dovrebbero piuttosto notare che nelle opere di Tommaso (e soprattutto di Agostino – che a differenza del primo stava costruendo la christianitas medievale ma ancora non ci viveva), si poneva una domanda che nessuno o quasi, nel mondo antico, trovava “denkwürdig”, cioè degna di essere posta. Già questo è un fatto: vuol dire che la liceità della pena di morte ai cristiani non sembrava affatto evidente.

Fino ad Agostino

E per saggiare qua e là “il clima” in cui si elaborava il cristianesimo nascente sarà bene risalire al 177, in quella Atene che aveva portato l’Occidente all’apogeo della filosofia: lì veniva scritta da Atenagora l’Ambasciata per i cristiani agli imperatori Marco Aurelio e Commodo, che in quella città avevano scatenato una cruda persecuzione. Nonostante la comunità fosse di fondazione paolina, il testo di Atenagora risulta estremamente spoglio di citazioni scritturistiche (ma incredibilmente è il primo, in nostro possesso, in cui si accenni a una “Triade santa” che comprenda anche lo Spirito Santo!), e mentre l’apologista difende i cristiani dall’accusa di essere omicidi e cannibali (tema immancabile nella polemistica della Chiesa nascente) si apre al capitolo 35 un passaggio memorabile:

Essendo noto che non possiamo tollerare di vedere un uomo messo a morte, neanche se a buon diritto, come ci si può accusare di omicidio o di cannibalismo? Chi non annovera fra le cose di più vivo interesse i ludi gladiatorii, fra loro o contro le bestie, specialmente quando sei tu [si rivolge al trono imperiale, N.d.T.] a offrirli? E invece noi, ritenendo che vedere un uomo messo a morte sia più o meno lo stesso che ucciderlo, abbiamo ripudiato siffatti spettacoli. E allora come potremmo mettere a morte della gente – noi che per non macchiarci di colpa neppure posiamo gli occhi su certe cose –? E se noi diciamo che le donne che usano farmaci per abortire commettono omicidio, e che per quell’aborto dovranno rendere conto a Dio, come potremmo noi uccidere? È impossibile che un’unica e medesima persona consideri il feto nell’utero come un essere creato, e quindi un oggetto della cura di Dio, e che poi quando questo sia venuto alla luce lo uccida; come pure che da una parte non abbandoni un neonato, perché quanti abbandonano i neonati sono accusabili di infanticidio, e dall’altra lo faccia a pezzi dopo averlo cresciuto. Invece noi siamo equanimi e costanti in tutto, ci sottomettiamo alla ragione e non le facciamo violenza.

La violenza era un vero problema, per i cristiani: da scritti come la Passio Maximiliani, ma pure dai più blasonati De Corona e De idolatria di Tertulliano, scopriamo che ovunque i discepoli di Gesù tendevano a rifiutare il servizio militare, anche osando la diserzione, pur di non esporsi a commettere un omicidio. Omicidio di Stato, si dirà, omicidio in guerra, omicidio secondo la legge. Tutto vero, e nondimeno Origene – che a dodici anni aveva scritto al padre Leonida, imprigionato per la fede, una lettera per esortarlo a restare saldo nella “bella testimonianza” fino alla fine – afferma seccamente la condanna assoluta di ogni specie di omicidio (Com. Rm 9,31). Polemizzando con Celso, l’Adamantios rivendicava il diritto dei cristiani a non prestarsi ad alcuna forma di violenza, neppure di Stato (C. Cel. VIII, 68-73). Nelle Divinæ institutiones Lattanzio – che pure si sarebbe pregiato di lasciare ai posteri un libello “sadico” come il De mortibus persecutorum – respinge seccamente e in toto la guerra «perché uccide» (VI, 20, 15-17).

Chissà che faccia avrebbero fatto, l’antico Atenagora e i suoi correligionari, se avessero saputo che buona parte dei “WASP” dei secoli a venire avrebbero espresso la propria identità politico-religiosa precisamente giustapponendo alla salda difesa dell’embrione la ferrea pretesa di poter detenere armi da fuoco (nonché la fiera rivendicazione della pena capitale nei propri Paesi)! E sarebbe fin troppo banale affermare che a mutare tanto a fondo la sensibilità dei cristiani sarebbe stata la svolta costantiniana, che certa storiografia romantica ancora suole additare come il vaso di Pandora della storia ecclesiastica: difatti i documenti ci impongono di scartare l’ipotesi che i cristiani siano diventati da nonviolenti radicali a convinti forcaioli per una mera ragione d’opportunità – come a dire… una volta che l’Impero non li ha più perseguitati, e che anzi li ha posti in posizione egemonica, essi si sarebbero scoperti pronti a quelle misure che prima biasimavano “nel sistema”.

Leggi anche:

Figlio di assassino e figlio di santo, intervista con Gérard Fesch

E invece troviamo san Basilio che, sul finire del IV secolo, non solo puniva con analoga sentenza l’adulterio del marito e quello della moglie (forte strappo rispetto alla legge), ma addirittura imponeva che il motivo della penitenza (l’esclusione ad certum tempus dalla comunione sacramentale) restasse segreto. E perché, visto che la confessione auricolare era ancora da svilupparsi nei secoli a venire e che di fatto le magagne dei pochi penitenti erano spesso pubbliche come le loro penitenze? Perché già all’indomani del regno di Diocleziano le pene per l’adulterio (solitamente relegazione) si erano inasprite fino alla pena di morte. Così in una lettera di Basilio (199, 34) apprendiamo di questa flessione della prassi ecclesiastica finalizzata precisamente ad aggirare il giudizio civile.

L’evidente truffa perpetrata dai Vescovi a danno dello Stato non sembrerebbe così grave, se non fosse che già dall’impero di Costantino i Vescovi cattolici erano stati equiparati a funzionari imperiali con funzioni equipollenti a quelle dei giudici (e perfino i pagani preferivano essere giudicati dai vescovi anziché dai magistrati – e per l’equità della sentenza e per la moderazione delle pene –: non a caso l’istituto fu oggetto di lunga contesa per svariati secoli). Quindi Basilio non era semplicemente uno che nascondeva dei rei confessi al giudice, era lo stesso giudice che consigliava loro di tacere per sfuggire alla pena prevista dallo Stato. La pena di morte.

Spostandoci da Oriente a Occidente troviamo in quegli stessi anni un altro vescovo, che per di più era pastore dell’antica Roma (ed era tutto impegnato nel consolidamento di quanto comportava l’atavico “primato d’onore” della prima sedes) e cercava di accreditarsi al di sopra delle Alpi come garante della retta fede e interprete autentico del Concilio di Nicea. Era il grande Damaso, il quale trattando del problema disciplinare delle consacrate che violavano i voti scrive testualmente:

La Legge ordina che costoro [la consacrata e il suo violatore, in quanto assimilati agli adulteri, N.d.T.] vengano lapidati; ma ora, essendo cessate quelle prescrizioni vendicative [cessante illa vindicta], i peccatori devono essere puniti in modo spirituale: così che non possano entrare in Chiesa, come se fossero morti.

Ad Gallos 3-4

Ma resta in parte innegabile, perché vero, che il rapporto col potere – vera e perpetua liaison dangereuse del cristianesimo – aveva cambiato qualcosa: così Agostino avrebbe scritto in favore della leva militare raccontando delle conversioni di soldati mediante la presenza di commilitoni credenti. Del resto già nell’agosto del 314 le pressioni di Costantino, che da poco si era intestato la pax religiosa, erano riuscite a strappare al Concilio locale di Arles una minaccia di scomunica a quanti avrebbero rifiutato o disertato il servizio militare. Quella fu per il novello imperatore una bella prova di forza, oltre che una prova generale di quanto si sarebbe potuto ottenere 11 anni più tardi con l’“invenzione” del primo grande concilio ecumenico: come ogni prova di forza, tuttavia, da una parte ottiene ciò che vuole, dall’altra testimonia contro il suo interesse che di per sé quanto voleva non gli veniva dato. Ossia, i cristiani disertavano in massa per non trovarsi mai a dover uccidere (e del resto ancora nel caso di san Martino la conversione dell’antico soldato significò la fine della sua vita militare).

Leggi anche:

Iran: madre perdona condannato e lo salva dalla pena di morte

Torniamo a far luce più direttamente sul rapporto tra Chiesa e pena capitale. Nel 386 fu eletto vescovo di Treviri un tale Felice (quanto poco il suo nome gli sarebbe calzato bene!): la città germanica era all’epoca sede imperiale, e nella fattispecie in quell’anno vi risiedeva tale Massimo, un usurpatore del trono che sperava di guadagnarsi il sostegno della Chiesa combattendo gli eretici. Massimo impose al neo-eletto Felice la celebrazione di un concilio locale, nel quale l’usurpatore pretese (e ottenne) che il vescovo eretico Priscilliano (poco più di un fricchettone: uno dei tanti santoni sciupafemmine della storia della Chiesa) venisse condannato a morte. Insorsero da Milano Ambrogio, da Roma Papa Siricio, da Tours Martino: era inammissibile – dicevano i tre santi all’unisono – che un eretico venisse punito con la pena capitale! Oh, se Siricio avesse potuto leggere nel futuro: avrebbe potuto ritrovare le parole proprie e degli altri due santi tra quelle che il proprio successore, Leone X Medici, avrebbe condannato in Martin Lutero: «Che gli eretici vengano bruciati è contro la volontà dello Spirito» (Exsurge Domine, proposizione 33).

Priscilliano in effetti non fu bruciato – all’epoca non si usava ancora – bensì decapitato, come esatto da Massimo. A differenza di quanto Ambrogio avrebbe saputo fare col ben più potente Teodosio (sempre per fatti di sangue: nel 390 l’Imperatore soffocò una rivolta a Tessalonica eccedendo ogni moderazione), Felice non aveva saputo opporsi a Massimo: su entrambi piovve immediata, prima che la testa di Priscillianno fosse caduta nella cesta, la scomunica di Siricio e di Ambrogio (e il Concilio di Torino del 398, al canone 6, ribadisce quella scomunica e la sua ragione).

Leggi anche:

Suor Helen Prejean e la croce che porta

Neanche un anno dopo aver scomunicato Massimo e Felice, a Milano Ambrogio avrebbe battezzato il catecumeno Agostino, convertito nella mente e nello spirito. Ora, è strano che non lo si ricordi mentre si parla dell’attitudine dell’Ipponense riguardo alla pena capitale, ma uno dei gravi peccati del suo milieu romano era proprio quello tanto esecrato da Atenagora. Lo commetteva abitualmente Alipio (l’amico fedele che poi sarebbe stato battezzato con lui), il quale aveva cominciato in preda a quella spirituale presunzione tipica degli intellettuali senza Dio: era andato a vedere i ludi pensando di non risultarne soggiogato. Vale la pena ricordare quella pagina:

Mentre evitava e detestava quel genere di passatempi, incontrò per strada certi suoi amici e condiscepoli, che per caso tornavano da un pranzo e che lo condussero a forza, come si fa tra compagni, malgrado i suoi vigorosi dinieghi e la sua resistenza, all’anfiteatro, ov’era in corso la stagione dei giochi efferati e funesti. Diceva: «Potete trascinare in quel luogo e collocarvi il mio corpo, ma potrete puntare il mio spirito e i miei occhi su quegli spettacoli? Sarò là, ma lontano, così avrò la meglio e su di voi e su di essi»; ma non per questo gli altri rinunciarono a tirarselo dietro, forse curiosi di vedere se appunto riusciva a realizzare il suo proposito. Ora, quando giunsero a destinazione e presero posto come poterono, ovunque erano scatenate le più bestiali soddisfazioni. Egli impedì al suo spirito di avanzare in mezzo a tanto male, chiudendo i battenti degli occhi: oh, avesse tappato anche le orecchie! Quando, a una certa fase del combattimento, l’enorme grido di tutto il pubblico violentemente lo urtò, vinto dalla curiosità, credendosi capace di dominare e vincere, qualunque fosse, anche la visione, aprì gli occhi. La sua anima ne subì una ferita più grave di quella subíta dal corpo di colui che volle guardare, e cadde più miseramente di colui che con la propria caduta aveva provocato il grido. Questo, penetrato attraverso le orecchie, spalancò gli occhi per aprire una breccia al colpo che avrebbe abbattuto quello spirito ancora più temerario che robusto, tanto più debole quanto più aveva contato su di sé invece che su di te [Dio, N.d.R.], come avrebbe dovuto fare. Vedere il sangue e sorbire la ferocia fu tutt’uno, né più se ne distolse, ma tenne gli occhi fissi e attinse inconsciamente il furore, mentre godeva della gara criminale e s’inebriava di una voluttà sanguinaria. Non era ormai più la stessa persona venuta al teatro, ma una delle tante fra cui era venuta, un degno compare di coloro che ve lo avevano condotto.

Aug., Conf. VI, 8.13.

Si tenga bene a mente che i ludi e la pena capitale hanno un legame storicamente incidentale, ma simbolicamente strutturale: nell’antica Roma i gladiatori erano spesso avventurieri della spada, ma a battersi con loro (o ad essere gettati “ad belvas”) erano i condannati a morte; nel gladiatore l’archetipo del boia e quello dell’eroe si trovavano a coincidere, ed era questo vincolo, dagli effetti parzialmente apotropaici, a fidelizzare in una ferrea coazione a ripetere la folla, che nell’eroe/boia s’identificava e nel suo gesto di togliere la vita partecipava al fenomeno formidabile della morte altrui dalla postazione d’osservazione meno scomoda possibile. Ancora nel 1969 il maestro Luigi Magni avrebbe fatto pronunciare ai suoi Tognazzi e Sordi un mirabile dialogo sulla “tragedia di chi ha il potere”.

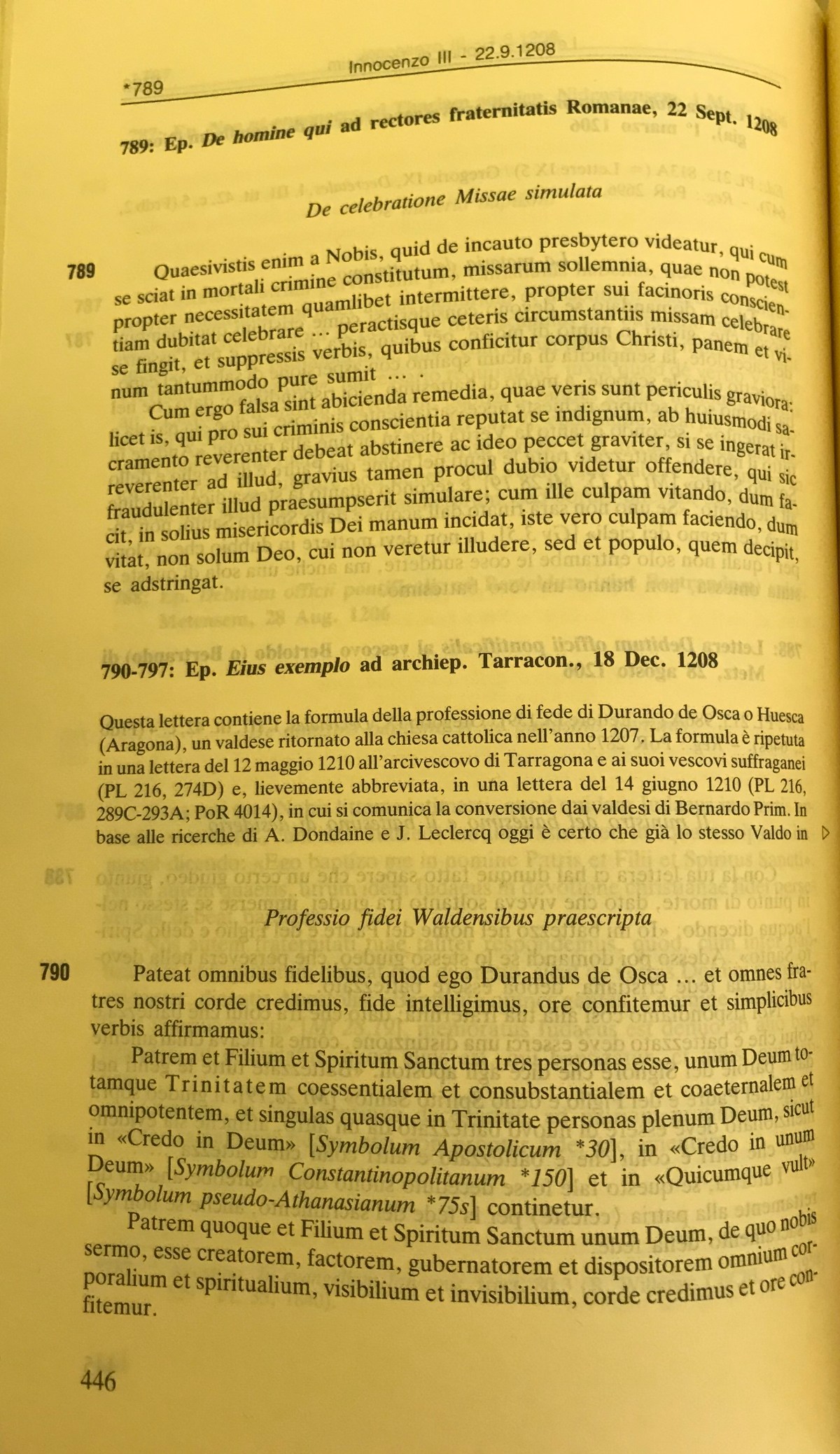

Qualche blasonato studioso ha recentemente principiato la propria “apologia cristiana dell’ultimo supplizio” affermando che «la liceità della pena di morte è una verità de fide tenenda, definita dal Magistero ordinario e universale della Chiesa, in maniera costante e inequivocabile. Chi afferma che la pena capitale è, in sé stessa, un male, cade nell’eresia». Una tanto grave affermazione Roberto De Mattei la sostanzia così: «L’insegnamento della Chiesa è stato chiaramente espresso nella lettera del 18 dicembre 1208, in cui Innocenzo III condanna la posizione valdese» affermando che

si può esercitare la pena di morte senza peccato mortale, a condizione che la vendetta sia esercitata non per odio, ma per giudizio; non in maniera imprudente, ma con moderazione.

18 dicembre 1208, in DH 795

Ora, che queste parole siano di Innocenzo III lo si può dire soltanto limitandosi a una fugace sbirciatina sulle testatine del Denzinger, ove in alto sulla pagina pari si scorge il nome del pontefice regnante o del Concilio di riferimento… non necessariamente dell’autore! Difatti nel caso di specie le parole che il professor De Mattei ha attribuito a Papa Di Segni sono di Durando de Huesca, un valdese ritornato nella comunione cattolica nel 1207: gli era stata imposta ed esatta una professione di fede complessiva (dottrina, disciplina e morale), e con quella Durando si presentava all’arcivescovo di Tarragona nonché ai suoi suffraganei. Ma noi qui prenderemo sul serio il testo addotto da De Mattei: soltanto ci premeva sottolineare a quali dozzinali approssimazioni (qui siamo al limite della falsificazione…) si spingano certe “incontestabili autorità” – li aiutano in questo i loro adulatori, che tanto si bevono tutto.

Dicevamo della confessione di Durando (non, dunque, un testo di Innocenzo III): i valdesi contestavano (fra poche altre cose su cui avevano ragione) il ricorso sistematico alla violenza, e dunque forzarli a una concessione in tal senso era “una vittoria” per i cattolici (o così doveva essere intesa). Resta comunque suggestivo che l’esigenza delle condizioni poste dall’ex valdese, ove non si prendano alla leggera, costituiscono di fatto un adynato, se non una circospetta parafrasi secolare di quella imposta da Gesù: «Chi di voi è senza peccato». E davvero nella valutazione della moralità dell’“ultimo supplizio” si può dimenticare che gli alberghi di Piazza del Popolo affittavano le camere con vista patibolo a prezzi stellari, quando capitava giornata di esecuzione? (Dumas vi avrebbe dedicato tutto il quattordicesimo capitolo del secondo volume del suo Conte). E veramente è scevro da spirito di odio l’uso statunitense di riservare tuttora ai parenti delle vittime un posto esclusivo per assistere all’esecuzione del criminale?

Duole davvero che passi così delicati e degni di approfondimento siano branditi da taluni rinomati studiosi per affermare che «la liceità della pena di morte è una verità de fide tenenda, definita dal Magistero ordinario e universale della chiesa, in maniera costante e inequivocabile». Che sciocchezza, Professore! Tralasciando anche lo svarione sull’attribuzione del testo e fingendo per un attimo che davvero esso sia di Papa Innocenzo: ma davvero quelle due righe di compromesso in una storia di conflitti indicano una definizione “costante e inequivocabile”? Possiamo ascoltare qualunque tipo di argomentazione, in materia, ma proprio perché la questione è tutt’altro che pacifica e “inequivocabile”: si cita il passo del De civitate Dei che ammette la liceità dell’eliminazione fisica di chi minaccia i buoni e si omette la Lettera 153 a Macedonio? Professore, lei lo sa bene che se Macedonio si lagnava con Agostino (il quale non era il primate d’Africa, almeno non de facto) del fatto che i vescovi intercedessero per i condannati a morte penitenti, ciò significa che il “problema” era alquanto diffuso. E se nel 413 l’ormai quasi sessantenne vescovo di Ippona spendeva tempo ed energie per tenere il punto col funzionario, possiamo ben intendere che siamo parecchio distanti da una “doppia morale” quale altre volte gli ecclesiastici cattolici ne hanno sviluppate…

Noi dunque non approviamo affatto le colpe che vogliamo siano emendate né le azioni compiute contro la legge morale o civile vogliamo che restino impunite perché ce ne compiacciamo ma, pur avendo compassione del peccatore, ne detestiamo le colpe o le turpitudini; inoltre quanto più ci dispiace il peccato, tanto più desideriamo che il peccatore non muoia senza essersi emendato. È facile ed è anche inclinazione naturale odiare i malvagi perché sono tali, ma è raro e consono al sentimento religioso amarli perché sono persone umane, in modo da biasimare la colpa e nello stesso tempo riconoscere la bontà della natura; allora l’odio per la colpa sarà più ragionevole poiché è proprio essa a macchiare la natura che si ama. Non ha quindi alcun legame con l’iniquità ma piuttosto con l’umanità chi è persecutore del peccato, per essere salvatore dell’uomo. Solo in questa vita c’è la possibilità di correggere la propria condotta, poiché nell’altra ognuno riceverà ciò che avrà meritato per se stesso. Noi quindi nell’intercedere per i colpevoli siamo spinti dall’amore per il genere umano affinché la loro vita terrena non finisca con un supplizio, che dopo la fine della vita non avrà mai fine.

Lasciate che Tommaso parli da sé

Agostino non si contentava, come il frate impersonato da Sordi nel film di Magni, di mandare al patibolo dei morituri penitenti: Vescovo e giudice qual era, egli voleva che ogni uomo si emendasse, e non si finisce di emendarsi fino all’ultimo dei respiri – ecco perché la vita terrena non deve terminare con un supplizio. Assolutamente. Gli altri passi della sua immensa opera, difatti, non ammettono la pena di morte in sé, ma sempre e soltanto come misura di cautela nei confronti della società civile, ossia come un corollario odioso ma talvolta inevitabile del dovere di proteggere gli innocenti. Nulla a che vedere con l’idea di giustizia retributiva, che come dicevo sopra non può mai dirsi equa in caso di pena capitale.

E lo stesso si troverà nella famigerata Quæstio 64 della II-IIæ di Tommaso, se solo si permetterà al Dottore Angelico di parlare senza l’ausilio di tanti suoi zelanti commentatori e interpreti:

[…] qualsiasi parte è ordinata al tutto come l’imperfetto al perfetto. E così la parte è per natura subordinata al tutto. Per cui vediamo che, qualora lo esiga la salute di tutto il corpo, si ricorre lodevolmente e salutarmente al taglio di un membro putrido e cancrenoso. Ora, ciascun individuo sta a tutta la comunità come una parte sta al tutto. Quindi se un uomo con i suoi peccati è pericoloso e disgregativo per la collettività, è cosa lodevole e salutare sopprimerlo, per la conservazione del bene comune; infatti, come dice S. Paolo [1 Cor 5, 6], «un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta».

Come si vede, la prima parte del respondeo stabilisce l’analogia fra il corpo umano e la società civile, la seconda ne trae la conclusione in merito alla pena capitale: evidentemente, la parte “debole” dell’analogia (che sempre è «maior similitudo in maxima differentia», stando al Lateranense IV) consiste nel fatto che un membro non è titolare di un’anima, di una coscienza e di un destino – come invece è una persona. E di questo Tommaso non è dimentico, perché i suoi videtur quod, le “difficultates”, ci sono e non vengono certo neutralizzati: permangono anzi a costituire il necessario orizzonte ermeneutico del respondeo, senza il quale alcuni riducono l’Aquinate alla proposizione “è cosa lodevole e salutare sopprimerlo”. Nelle solutiones si legge infatti che

- tale liceità è da intendersi «quando l’uccisione […] è una difesa e uno scampo per i buoni» (ad 1);

- analogamente alla giustizia divina, e «per quanto è possibile», la giustizia umana «lascia il tempo di pentirsi ai criminali che non recano agli altri gravi danni».

La terza difficultas era quella più rocciosa di tutte, avendola il Doctor Angelicus formulata così (con parole che ricordano un po’ la lettera a Macedonio di Agostino):

Ciò che in se stesso è un male non può, per un fine buono, diventare lecito, come insegnano S. Agostino [Contra mend. 7] e Aristotele [Ethic. 2, 6]. Ma uccidere un uomo è in se stesso un male: poiché siamo tenuti ad amare con la carità tutti gli uomini; e secondo Aristotele [Ethic. 9, 4] gli amici «vogliamo che vivano ed esistano». Perciò in nessun modo è lecito uccidere un peccatore.

E difatti per superarla l’Angelico è costretto a postulare, con alcune forzature semantiche, che l’uomo possa perdere ogni valore in quanto uomo, diventando «come una bestia» (dal Sal 48,21) e anzi «peggio di una bestia» (Arist., Nicom 7,6). Nulla di più remoto dal dettato agostiniano: «È raro e consono al sentimento religioso amarli perché sono persone umane, in modo da biasimare la colpa e nello stesso tempo riconoscere la bontà della natura» (cf. supra).

Col peccato l’uomo abbandona l’ordine della ragione: egli perciò decade dalla dignità umana, che consiste nell’essere liberi e nell’esistere per se stessi, finendo in qualche modo nell’asservimento delle bestie, che implica la subordinazione all’altrui vantaggio. Così infatti si legge nella Scrittura [Sal 48, 21 Vg]: «L’uomo, non avendo compreso la sua dignità, è disceso al livello dei giumenti privi di senno, e si è fatto simile ad essi»; e ancora [Pr 11, 29]: «Lo stolto sarà schiavo dell’uomo saggio». Quindi, sebbene uccidere un uomo che rispetta la propria dignità sia una cosa essenzialmente peccaminosa, tuttavia uccidere un uomo che pecca può essere un bene, come uccidere una bestia: infatti un uomo cattivo, come dice il Filosofo [Polit. 1, 1; Ethic. 7, 6], è peggiore e più nocivo di una bestia.

A tutti risulterà evidente come il linguaggio del Salmista sia poetico e quello del Filosofo enfatico: l’Aquinate lo sapeva senza dubbio, dal momento che mai nella sua opera si è spinto a negare che i peccatori finiscano all’inferno (nel quale pure è certo che non vi sia posto per gli animali). Una simile forzatura non è certamente un unicum nell’opera di Tommaso, ma se si può discutere sulla ragione per cui egli la operi qui (fondamentalmente per rendere ragione dello status quo del proprio Sitz im-Leben, secondo me) bisogna pur osservare che:

- lo stesso Catechismus ad parochos, edito su impulso del Concilio di Trento, ammette la liceità della pena capitale ma non si appropria della dottrina sul “decadimento” dell’uomo dai propri diritti fondamentali;

- questo l’avrebbe invece fatto Pio XII nel discorso (martellante in questi ultimi giorni) pronunciato via radio il 14 settembre 1952: magari ricordare che si tratta di un’allocuzione a un congresso internazionale di istomopatologia del sistema nervoso (sic!) potrebbe ricalibrare il peso specifico del passaggio in ordine al tema;

- neanche il Catechismo giampaolino, in nessuna delle sue edizioni, ha fatto propria una simile dottrina (la cui continuità e costanza nella storia della Chiesa è minima se non nulla).

Forse è Pacelli a ritrovarsi isolato

Facilmente si osserverà che – poiché l’autorità pontificia è tanto meno stringente quanto più si allontana dai contenuti stessi della fede – Pio XII non può valere da autorità in materia, tanto meno con quell’isolato passaggio ove il riferimento, per accidens et per aliud, voleva solo fungere da appoggio analogico a tutt’altro discorso. Anzi: con tutti i limiti delle contingenze storiche, Papa Pacelli fu ai suoi tempi uno dei silenziosi contadini che hanno curato il frutto staccato dal ramo per mano di Papa Bergoglio. Così infatti si rivolgeva Pio XII ai Giuristi Cattolici Italiani:

Il giudice umano, […], il quale non ha la onnipresenza e la onniscienza di Dio, ha il dovere di formarsi, prima di emanare la sentenza giudiziale, una certezza morale, vale a dire che escluda ogni ragionevole e serio dubbio circa il fatto esteriore e l’interna colpevolezza. Ora però egli non ha una immediata visione dello stato interiore dell’imputato, come era nel momento dell’azione; anzi il più delle volte non è in grado di ricostruirlo con piena chiarezza dagli argomenti di prova, e talvolta neppure dalla confessione stessa del colpevole. Ma questa mancanza ed impossibilità non deve essere esagerata, come se fosse d’ordinario impossibile al giudice umano di conseguire una sufficiente sicurezza, e quindi un solido fondamento per la sentenza. Secondo i casi, il giudice non mancherà di consultare rinomati specialisti sulla capacità e responsabilità del presunto reo e di tener conto dei risultati delle moderne scienze psicologiche, psichiatriche e caratteriologiche. Se nonostante tutte queste premure, rimane ancora un importante e serio dubbio, nessun giudice coscienzioso procederà a una sentenza di condanna, tanto più quanto si tratta di una pena irrimediabile, come la pena di morte.

Anche qui, Pacelli non parlava della pena di morte se non per accidens et per aliud (la formula che Tommaso nella Summa usa per relativizzare il portato di un asserto), e tuttavia il tema dell’ovvia fallibilità della giustizia umana strappa a Pio XII un allarme quando si accosta all’ipotesi della pena di morte.

Vanamente dunque si riproporrebbe l’annosa discussione sulla bontà della Dichiarazione sui Diritti dell’Uomo, che mai Pio XII volle menzionare nel proprio Magistero (commissionando invece a La Civiltà Cattolica il compito di farne una recensione fredda e minimizzante): Pacelli rimproverava agli estensori della Dichiarazione di aver reciso il nesso umano con la trascendenza, ma la dottrina della perdita del diritto alla vita – l’argomentazione di Tommaso lo illustra chiaramente – mina proprio quella trascendenza; ecco perché la Tradizione cattolica, con quel suo “soprannaturale istinto della verità”, non l’ha ricevuta.

Alcune conclusioni

Dopo averci deliziati con lo svarione su Innocenzo III, il professor De Mattei ha lanciato il suo fulmen in clausola contro il Santo Padre (del resto era il fine ultimo dello scritto):

[…] come nel caso della condanna della contraccezione, non ci troviamo qui di fronte ad opinioni teologiche su cui è lecito dibattere, ma a verità morali che appartengono al Depositum fidei e che quindi è obbligatorio accettare per rimanere cattolici. Ci auguriamo che i teologi e i Pastori della Chiesa intervengano al più presto per correggere pubblicamente quest’ultimo grave errore di papa Francesco.

Il tono enfatico e vagamente da Sant’Uffizio mi ha ricordato un rescritto di uno che Prefetto dell’ex Sant’Uffizio lo fu davvero (anche se all’epoca del documento – luglio 2004 – lo sarebbe stato per meno di un anno ancora): il cardinal McCarrick aveva richiesto al confratello un memorandum sulle condizioni generali per ricevere la Comunione. Al paragrafo 3 si legge:

Non tutti i temi morali hanno il medesimo peso morale che hanno aborto ed eutanasia. Per esempio, se un cattolico fosse in disaccordo col Santo Padre sull’applicazione della pena capitale o sulla decisione di entrare in guerra, non per questo egli sarebbe considerato indegno di accostarsi a ricevere la Santa Comunione. […] Può esserci una legittima diversità di opinioni, anche fra cattolici, sul fare la guerra e sull’applicare la pena di morte, ma non sull’aborto e sull’eutanasia.

Dunque non Francesco è in errore, come pretende De Mattei: a leggere il prefetto Ratzinger, anzi, è De Mattei (con la sua corte) a trovarsi nella posizione di Shylock davanti a Porzia. Quel che a me premeva evidenziare in questa carrellata (lunga ma penso anche appassionante) è che:

- quanti parlano, in merito alla liceità della pena di morte, di una tradizione ecclesiastica bimillenaria e costante mentono o sono ignoranti, e in nessuno dei due casi possono essere ascoltati;

- i documenti in nostro possesso ci manifestano di un istintivo e diffuso orrore dei cristiani per ogni violenza, anche se proveniente dall’autorità costituita;

- le contingenze storiche di molti documenti fanno sì che pur attestando l’avversione dei cristiani alla pena di morte non vi si trovi una condanna teorica della stessa (ad esempio nel rescritto di Agostino a Macedonio: i vescovi stavano già tirando la fune con lo Stato sul piano giudiziario – che osassero interferire su quello legislativo era impensabile);

- ciò comporta che di fatto le attestazioni documentarie siano passibili di lettura ancipite:

- per un verso si può procedere dall’accettazione del dato mondano (così nasce la pena di morte, certo non come consiglio evangelico) al più o meno lineare tentativo di comprenderlo e giustificarlo;

- per l’altro si può procedere dall’assimilazione della rivelazione evangelica al più o meno efficace tentativo di incidere, de facto vel de iure, su quel dato.

- nella storia della Chiesa – e questa è l’unica incontrovertibile verità – si è fatta l’una cosa e l’altra, impegnando ogni gerarchia e ogni autorità. Santi, Papi, Vescovi, Dottori e Autori ecclesiastici da una parte come dall’altra;

- la decisione di Francesco sceglie di recidere alcune ambiguità e di operare una netta opzione per la dimensione profetica del Vangelo, e in questo si riconduce ad Atenagora;

- pensiamo di aver così sufficientemente illustrato perché Ladária affermasse che ciò costituisce simultaneamente:

- un’autentica innovazione

- che non confligge con la Tradizione

- ciò non sminuisce il contributo etico specifico della Chiesa al dibattito filosofico, anzi quei famosi e “troppo umani” diritti umani potranno risultarne corroborati: proprio perché la Chiesa raccoglie sotto al proprio scudo il nascituro, il morituro e il criminale il mondo potrà scoprire che le persone più inermi e più innocenti sono quelle umanamente più meritevoli di compassione.

“Intrinsece malum” non lo si dirà, non lo si scriverà, non lo si leggerà, perché esistono dei mali che non è storicamente possibile evitare ma non esistono mali che è bene fare. Inoltre oggi come ai tempi di Atenagora la questione della pena di morte non invita a una trattazione di filosofia del diritto, bensì al tema – più radicale – di cosa voglia dire essere cristiani.