Per realizzare degli obiettivi, indipendentemente dalla motivazione originaria, è indispensabile lo sforzo personale, una vita caratterizzata dalla disciplina. La mortificazione, in senso ampio, è questo: lotta contro tutto che ostacola il raggiungimento di un ideale, che ostacola una meta. Per questo la mortificazione è parte integrante dell’educazione umana.

Ascesi

La mortificazione è un dimensione dell’ascesi. Il termine “ascesi” ha origine greca e significa esercizio compiuto con sforzo e metodo. Per i Greci, l’ascesi indicava qualsiasi esercizio fisico, intellettuale, morale e religioso, realizzato con metodo e disciplina, avendo come obiettivo il progresso costante. Nell’ambito cristiano, soprattutto nel Medioevo, l’ascesi è stata caratterizzata da aspetti negativi.

Per i Greci erano dimensioni dell’ascesi, ad esempio, il soldato che si esercitava nell’uso delle armi, il filosofo che meditava, il saggio nell’esercizio delle virtù e il religioso nella contemplazione di Dio.

L’ascesi non aveva una connotazione negativa. Al contrario, era intesa come qualcosa di necessario allo sviluppo umano, perché stimolava e consolidava la disciplina imprescindibile alla conquista di un obiettivo.

Nella sua assimilazione da parte della cultura cristiana, però, subendo influenze di correnti di pensiero pessimiste e dualiste – dicotomia anima-corpo –, l’ascesi è stata caratterizzata in modo preferenziale dalla dimensione di abnegazione.

Peccati

Per varie generazioni di cristiani, la mortificazione è stata interpretata come morte letterale al corpo, considerato la fonte dei peccati. Il corpo era visto come la sede delle passioni, la parte inferiore dell’uomo, in continua opposizione alla parte superiore, l’anima.

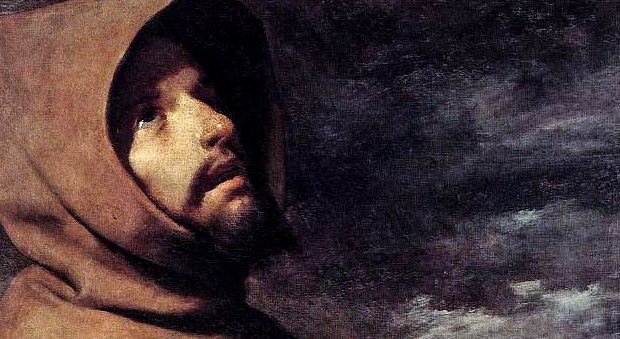

Il Medioevo è stato il periodo delle più dure ascesi corporali. Nonostante l’influenza di Sant’Agostino (354-430) – essendo l’ascesi definita come sforzo per crescere nella capacità di amare – e di San Benedetto (480-547) – enfasi sull’umiltà –, la spiritualità occidentale, in quel periodo, finì in gran parte per aderire alla pratica dei sacrifici fisici.

Vennero perfezionate forme di penitenza corporale come la “disciplina” (autoflagellazione volontaria). Alla fine del Medioevo, la “disciplina” quotidiana venne portata al fanatismo dai “flagellanti”, provocando discredito nei confronti dell’ascesi cristiana.

I “flagellanti” erano i membri di movimenti e confraternite medievali che praticavano la penitenza con flagellazioni pubbliche. Questo movimento raggiunse il suo punto più alto nella seconda metà del XIII secolo. Quei gruppi di persone percorrevano città e campi flagellando se stessi e gli uni gli altri mentre altri pregavano.

Senso autentico

Oggi queste pratiche vengono rifiutate, perché sono frutto di una mentalità religiosa che non è più accettata, per via del suo grande pessimismo antropologico, ma ciò non significa che la mortificazione, nel suo senso autentico, sia qualcosa di superato e superfluo per lo sviluppo della vita cristiana.

Il Battesimo, sacramento mediante il quale i cristiani sono rigenerati come figli di Dio, è la vera fonte della mortificazione cristiana. Mortificare non significa dare morte al corpo, ma dare morte al peccato. Vuol dire avere una vita disciplinata per non sprecare la grazia di Dio.

Il termine “mortificazione” ha la sua origine nel testo biblico della Lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 5. All’inizio di questo passo, l’autore coniuga il “mortificare”, che significa letteralmente “dare morte”, “far morire”.

Questo verbo è inserito nel contesto integrale del passo biblico, che riprende il tema della morte dell’“uomo vecchio”, elaborato da San Paolo al capitolo 6 (versetti 1-11) della Lettera ai Romani.

In questo modo, il verbo “mortificare” assume il significato di morte a un’esistenza peccaminosa. Per questo, il termine mortificazione significa morte al peccato, all’“uomo vecchio”.

San Paolo, nel passo della Lettera ai Romani di cui abbiamo parlato, afferma che mediante il Battesimo il cristiano è unito alla morte di Gesù Cristo e partecipa in questo modo alla vita dell’“uomo nuovo”.

Cristo

Essere uniti alla morte di Cristo ha l’obiettivo di seguirlo nella vita nuova inaugurata dalla resurrezione. Questa comunione con la morte di Cristo, però, comporta un determinato

comportamento etico, che si riassume nella lotta contro il peccato e nell’apertura alla volontà di Dio.

Nel Battesimo, il cristiano è già morto al peccato e rinato per Dio, in Cristo Gesù. E visto che è già morto, deve continuare a morire ogni giorno al peccato, in ogni situazione della sua vita quotidiana.

Come può qualcuno che è già morto continuare a morire? La resurrezione è ancora futura per il cristiano. Nella situazione attuale, egli compie i primi passi nel cammino verso la vita nuova, verso la pienezza propria della resurrezione.

Senza la morte dell’“uomo vecchio” non si può condurre una nuova esistenza, propria dell’“uomo nuovo”, perché la morte al peccato è l’unica strada per l’obiettivo che interessa davvero: la vita nuova della resurrezione.

Attualità

Per i cristiani, la mortificazione continua è non solo attuale, ma necessaria. Essere cristiani è rivestirsi dell’“uomo nuovo”, e perché questo viva l’“uomo vecchio” deve morire in noi.

La morte dell’“uomo vecchio” è già realizzata e celebrata dal Battesimo, ma ha bisogno di essere effettivata a livello storico. Anche se nel Battesimo ci viene concesso il seme della vita nuova, questa dev’essere attualizzata e concretizzata negli atteggiamenti e nelle azioni della quotidianità.

La mortificazione continua a esistere e a godere di ampio spazio nella vita delle persone. Evidentemente non il termine, ma la vita disciplinata, che si costituisce nel nucleo della pratica della mortificazione. Una vita regolata da diete, esercizi fisici e perfino digiuni è una questione rilevante per la cultura contemporanea.

Persone di tutte le età fanno esercizio, camminano o corrono ogni giorno, e quando possono si sottopongono a privazioni alimentari di certe diete e a processi di purificazione in “spa” per recuperare o mantenere la salute.

Disciplina

Allo stesso modo, gli atleti si sottopongono a programmi esigenti di allenamento fisico per essere competitivi. Tutto questo mirando a vincere, oltre che a conquistare il benessere personale e la qualità di vita.

Essere disciplinati nella vita è un elemento fondamentale dell’esistenza umana. Per realizzare degli obiettivi, indipendentemente dalla motivazione originaria, è indispensabile lo sforzo personale.

La mortificazione, in senso ampio, è questo: lotta mortale a tutto ciò che ostacola il raggiungimento di un ideale, il fatto di arrivare a una meta. Per questo, la mortificazione – intesa come valore positivo della disciplina personale per educare la volontà – è parte integrante dell’educazione umana.

Se in passato, per valorizzare l’anima, il corpo è stato vittima di pratiche esagerate di mortificazione, oggi è l’anima la grande dimenticata, ma anima e corpo sono due dimensioni costitutive della persona umana, e in quanto tali devono essere ugualmente valorizzate.

Nella concretezza della vita quotidiana, uccidere l’“uomo vecchio” implica il fatto di rinunciare a tutto ciò che contraddice il Vangelo. Significa lottare per vivere secondo gli stessi valori che hanno caratterizzato la vita di Gesù, nel rapporto con Se stesso, con la comunità, con la natura e con Dio.

Conversione

Ciò richiede che il cristiano sia determinato e disciplinato, perché lotta contro le proprie fragilità, l’individualismo, la volontà di potere, il consumismo, l’edonismo, la religione di accomodamento e di fuga dall’impegno nei confronti degli esclusi, la cosificazione delle persone e delle relazioni umane, l’immagine distorta di Dio. Insomma, contro tutto quello che è tipico di un’esistenza umana peccaminosa.

La mortificazione non è altro che un’esistenza in conversione continua. È la disciplina necessaria per non sprecare la grazia battesimale. In questo senso, non è qualcosa di passeggero, frutto di un’epoca, ma un imperativo della vita cristiana in tutti i tempi.

La mortificazione rende il cristiano capace di discernere, attraverso uno spirito critico e una vita sobria, le varie e sottili forme di tentazione, che se non identificate e neutralizzate finiscono per condurre a qualche forma di schiavitù.

Lo stesso termine “mortificazione” è assai suggestivo, perché ci ricorda la lotta mortale che dobbiamo intraprendere ogni giorno con l’“uomo vecchio” che ancora abita in noi. Una lotta che durerà tutta l’esistenza.

Risposta partendo da estratti della tesi di dottorato di monsignor José Roberto Palau, originariamente del clero della diocesi di São José dos Campos (San Paolo, Brasile). La tesi, intitolata “La Forza Salvifica della Mortificazione – Proposta di una nuova riflessione teologico-pastorale sulla mortificazione cristiana”, è stata difesa presso la Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro nel 2007.