Qui entriamo al cuore stesso della famiglia di Gesù. Elisabetta, in effetti, discende da Aronne ed è la nipote di Anna, madre della Vergine Maria. Questa donna anziana è la moglie del sacerdote Zaccaria, ma non ha potuto donargli dei figli, cosa che poteva essere presa male nel suo entourage. Mentre il marito amministrava il culto offrendo dell’incenso, l’angelo Gabriele gli apparve:

Non avere paura, Zaccaria, perché la tua supplica è stata esaudita: tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu gli darai il nome di Giovanni.

L’annuncio è inequivocabile, il figlio promesso sarà grande davanti al Signore e sarà pieno di Spirito Santo per raccogliere il maggior numero possibile dei figli di Israele e ricondurli alla fede.

A immagine di Sara e di numerosi personaggi dell’Antico Testamento, Zaccaria esprime però il proprio dubbio:

Come faccio a sapere che questo accadrà? Io sono un vecchio e anche mia moglie è avanti con gli anni.

L’angelo gli risponde che la cosa accadrà perché Dio l’ha voluta, e che per non aver creduto a questa Parola Zaccaria sarà ridotto al silenzio fino al compimento dei fatti.

La maternità miracolosa

Mentre Zaccaria aveva perso la parola sua moglie Elisabetta, conformemente all’annuncio, concepì un figlio e per cinque mesi mantenne il riserbo. Al sesto mese l’angelo Gabriele si recò a portare l’annunciazione anche alla Vergine Maria. Turbata, la giovane vergine andò allora in fretta a trovare la parente per condividere la bella notizia. Lì si svolge la scena del celebre Magnificat. Nel corso di quell’incontro Elisabetta pronunciò le parole fissate per l’eternità nell’Ave Maria: «Benedetta tu al di sopra di tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Quando l’inatteso fanciullo di Elisabetta nacque, la donna andò subito col marito Zaccaria al Tempio. L’episodio rivela l’acquiescenza di Elisabetta al proprio destino di donna sterile, e l’accoglienza di questa nascita insperata avrebbe dispiegato in tutta la sua forza la fede e la fiducia nella Parola divina.

La fiducia ritrovata

Ma quando bisognò dare un nome al bambino, Elisabetta volle che si chiamasse Giovanni: una volontà incompresa da parenti e vicini, i quali obiettarono che nessuno nella sua parentela portava quel nome – onde volevano chiamarlo Zaccaria, come il padre. Quest’ultimo, sempre muto, chiese una tavoletta e scrisse: «Il suo nome è Giovanni». In quell’istante gli si sciolse la lingua e Zaccaria intonò il famoso Benedictus: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo». Simbolo della Parola compiuta e della fiducia ritrovata, questa preghiera prefigura il ruolo profetico del bambino chiamato Giovanni, che per le sue azioni sarà chiamato “il Battista”, colui che battezza. Solo il Vangelo di Luca riporta l’episodio di Elisabetta e di Zaccaria: il loro destino scompare in seguito nelle brume della Storia. E tuttavia un apocrifo, il Protoevangelo di Giacomo, dice che durante il massacro dei santi Innocenti Elisabetta e il bambino scapparono sulla montagna per scappare ai soldati di Erode il Grande – e la montagna si aprì per proteggerli dagli aggressori.

Un tema classico

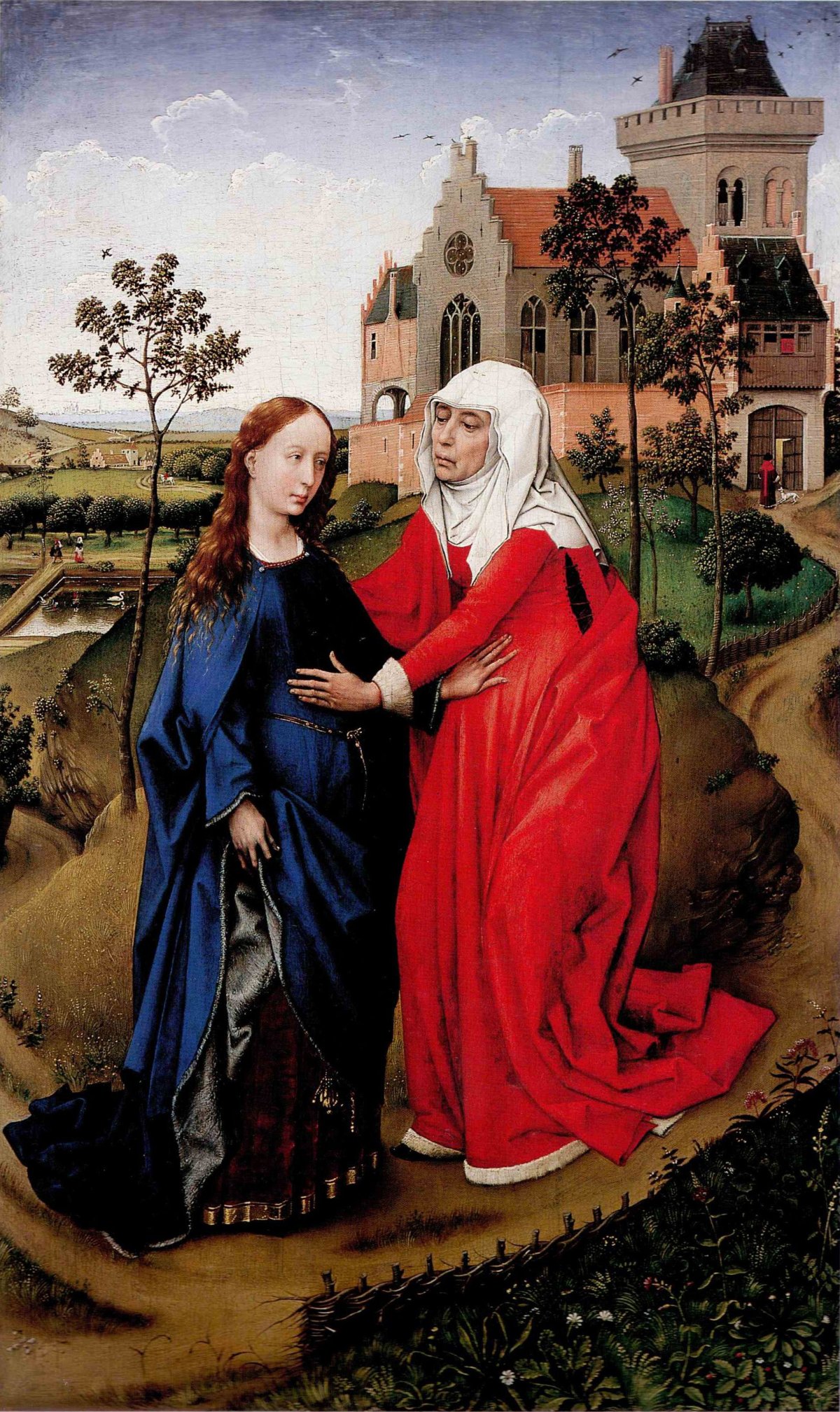

Il destino di Elisabetta, tanto legato a quello della Vergine Maria, ha ispirato da sempre i pittori con i temi della Visitazione e della Natività del Battista. Spesso la madre è rappresentata come una matrona, vestita con un lungo abito e con un soprabito a cappuccio. Philippe de Champaigne, nel XVII secolo, ha evocato l’evento in una scena toccante dominata dall’anziana che stringe Maria in un sontuoso contrasto di violetto spento e di blu surreale. Con Domenico Ghirlandaio possiamo anche ammirare l’anziana donna in ginocchio davanti alla sua parente in un toccante color ocra che manifesta tutto il miracolo della maternità, mentre Maria fa segno di analoga umiltà flettendo le ginocchia. Ogni pittore avrà a cuore di sottolineare quest’attitudine all’abbandono fiducia e alla pietà davanti all’imprevisto divino.

Guarda le più belle rappresentazioni della visitazione:

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]