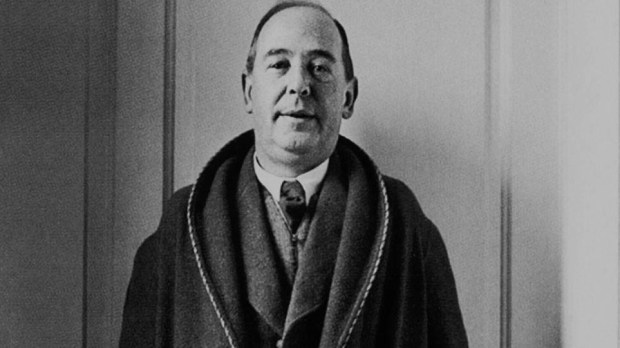

Clive Staple Lewis (1898-1963) è conosciuto al grande pubblico come l’autore de Le Cronache di Narnia, che sono un’esposizione fiabesca e allegorica della dottrina cristiana. Dopo la sua conversione, nel 1931, e grazie alla lettura di G.K. Chesterton, è diventato uno dei più grandi apologeti (difensore intellettuale delle fede) del XX secolo. Era anglicano, sì – malgrado il suo amico J.R.R. Tolkien, autore de Il Signore degli Anelli, avesse fatto di tutto per convertirlo alla fede cattolica – ma i suoi scritti sono fruibili con grande giovamento dai cristiani di tutte le confessioni. In particolare nelle Lettere a Malcom, una corrispondenza con un amico fittizio pubblicato postumo, egli spiega perché credeva al Purgatorio.

Leggi anche:

C.S. Lewis ti dice cosa fare della tua vita

«Dottrina papista»

La concezione del purgatorio di C.S. Lewis si avvicina all’immagine che Dante ne offre nella Divina Commedia. Egli detesta la visione del purgatorio – comune a diversi altri autori coevi – come un “inferno transitorio”, un luogo di sofferenza. Egli chiama questa la “dottrina papista”. Ciò che ignorava era che molti cattolici sarebbero stati d’accordo con lui nel rigettare una simile descrizione. Basta leggere l’enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI al numero 45 per convincersene.

Questa idea vetero-giudaica della condizione intermedia include l’opinione che le anime non si trovano semplicemente in una sorta di custodia provvisoria, ma subiscono già una punizione, come dimostra la parabola del ricco epulone, o invece godono già di forme provvisorie di beatitudine. E infine non manca il pensiero che in questo stato siano possibili anche purificazioni e guarigioni, che rendono l’anima matura per la comunione con Dio. La Chiesa primitiva ha ripreso tali concezioni, dalle quali poi, nella Chiesa occidentale, si è sviluppata man mano la dottrina del purgatorio. Non abbiamo bisogno di prendere qui in esame le vie storiche complicate di questo sviluppo; chiediamoci soltanto di che cosa realmente si tratti. Con la morte, la scelta di vita fatta dall’uomo diventa definitiva – questa sua vita sta davanti al Giudice. La sua scelta, che nel corso dell’intera vita ha preso forma, può avere caratteri diversi. Possono esserci persone che hanno distrutto totalmente in se stesse il desiderio della verità e la disponibilità all’amore. Persone in cui tutto è diventato menzogna; persone che hanno vissuto per l’odio e hanno calpestato in se stesse l’amore. È questa una prospettiva terribile, ma alcune figure della stessa nostra storia lasciano discernere in modo spaventoso profili di tal genere. In simili individui non ci sarebbe più niente di rimediabile e la distruzione del bene sarebbe irrevocabile: è questo che si indica con la parola inferno [37]. Dall’altra parte possono esserci persone purissime, che si sono lasciate interamente penetrare da Dio e di conseguenza sono totalmente aperte al prossimo – persone, delle quali la comunione con Dio orienta già fin d’ora l’intero essere e il cui andare verso Dio conduce solo a compimento ciò che ormai sono [38].

C.S. Lewis ama piuttosto l’idea di un luogo di purificazione, così come si trova raffigurato nel poema di John Henry Newman, “Il sogno di Geronte”. Per Lewis, il Purgatorio dev’essere ciò per cui Dio ci ha creati. Dio non vuole solo che siamo salvi: Dio vuole che siamo santi! Ed è santificandoci che ci salva dal peccato. Egli non vuole soltanto rimettere i nostri peccati, ma fare di noi persone che non peccano più. La Chiesa, però, sa bene come ciò sia difficile: è una rieducazione che può essere dolorosa. Lewis è convinto di quest’idea, che pure è molto cattolica.

Leggi anche:

Cosa ci può insegnare C.S. Lewis sul vero amore

È la nostra anima che reclama il Purgatorio

«È la nostra anima che reclama il purgatorio», scrive Lewis a Malcom.

Il nostro cuore non andrebbe in pezzi, se Dio ci dicesse: «È vero, figlio mio, sei fuori forma; i tuoi stracci sono tutti lordi di fango e di sporco, ma qui noi siamo caritatevoli e nessuno sarà troppo rigoroso con te: entra nella gioia del tuo Signore»?

Lewis è convinto che rifiuteremmo di entrare conciati in quel modo. Noi reclameremmo il purgatorio perché, davanti a Dio che è perfetta bontà, vorremmo anche noi essere perfettamente buoni. Domanderemo dunque di essere purificati, anche se questo dovesse farci del male – cosa di cui Lewis è convinto.

Io presumo che, di norma, il processo di purificazione implichi un certo dolore […]. Quanto di buono mi è capitato in questa vita ne era sovente accompagnato.

Ma continua:

Non penso che la sofferenza sia il fine della purificazione. Io penso invece che, tra quanti non sono né migliori né peggiori di me, alcuni soffriranno di più e altri di meno, rispetto a me. […] Riceveremo il trattamento che ci sarà utile, più o meno doloroso a seconda dei casi.

Dio ci laverà secondo il nostro bisogno, e noi lo desidereremo anche se non lo apprezzeremo.

Leggi anche:

Cos’hanno in comune J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis e la nuova enciclica del papa?

Come farsi levare un dente

Per illustrare la dicotomia tra ricevere una ricompensa buona ma dolorosa, Lewis utilizza la metafora dell’estrazione di un dente.

Io speso che quando mi estrarranno il dente della vita, e quando “tornerò in me”, una voce mi dirà: «Tenga, si sciacqui la bocca con questo». E quello sarà il purgatorio. Il risciacquo durerà forse più di quanto io oggi possa immaginare. Forse si farà con un prodotto piccante e astringente che oggi neppure potrei sopportare.

Certo, questa riflessione di C.S. Lewis non è tanto precisa né tanto dottrinalmente pura quanto quella di Benedetto XVI. Però ha il meritò di spiegare un po’ più chiaramente perché dovremmo amare la promessa del purgatorio. Non è un “inferno temporaneo”, è un compartimento di purificazione.

Leggi anche:

C.S. Lewis dibatte per un’ora e mezza con Sigmund Freud su Dio, la morte e l’amore

[Traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]