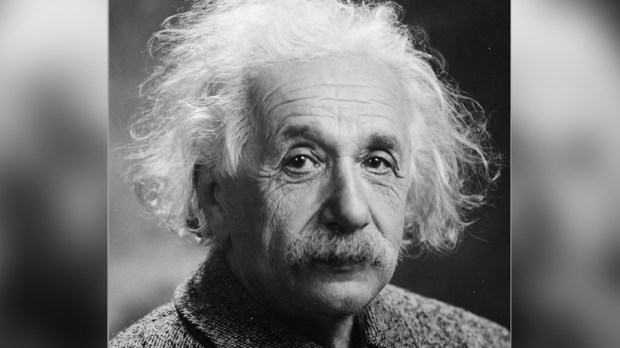

Albert Einstein è stato uno scienziato credente? A sentire i suoi interventi a partire dagli anni ’30 del novecento la risposta è sicuramente affermativa.

Il cambiamento filosofico del celebre fisico è causato dall’ascesa del comunismo e del Nazismo antiebraico e anticristiano («Il colpo più duro che l’umanità abbia ricevuto è l’avvento del cristianesimo», afferma Adolf Hitler l’11 luglio 1941, in Conversazioni a tavola di Hitler, Goriziana 2010, p. 45).

L’idea biblica di Dio

Si legge nel dossier di Uccr online (26 luglio): Einstein si convince gradualmente che l’idea biblica di Dio e dell’uomo ha fondato un’antropologia che va riscoperta, poiché «l’indebolimento del pensiero e del sentimento morale» odierno, causa «dell’imbarbarimento dei modi della politica del tempo nostro», è connesso all’indebolimento del «sentimento religioso dei popoli nei tempi moderni» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 22).

Leggi anche:

10 grandi citazioni di Albert Einstein

“Guerra morale la messaggio evangelico”

Einstein matura la convinzione che l’uguaglianza tra gli uomini e la dottrina di una legge morale universale necessitano di un fondamento e capisce, meglio di molti altri, che il nazionalsocialismo è una guerra morale al messaggio evangelico ed una minaccia all’umanità in quanto ha preferito Machiavelli a Mosè: «Chi può dubitare che Mosè fu una guida migliore dell’umanità di Machiavelli?» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 16).

Come riporta Francesco Agnoli, «non è facile capire quanto queste convinzioni e queste analisi diventino o meno fede personale», in Einstein, «ma certo esse ci sono, e vengono espresse sempre più frequentemente nel corso degli anni, insieme al riferimento commosso ai “nostri antenati ebrei, i profeti e i vecchi saggi cristiani”» (F. Agnoli, Filosofia, religione e politica in Albert Einstein, ESD 2015, p. 74).

Leggi anche:

Cosa lega Albert Einstein a Cristo e alla Chiesa cattolica?

La fusione

Nel 1935, in una commemorazione di Mosè Maimonide, il pensatore ebreo che in età medievale aveva argomentato a favore dell’accordo tra razionalità ed insegnamenti biblici, e che Spinoza in età moderna eleggerà a proprio principale avversario ideale – Einstein scrive:

«Una volta che i barbari teutonici ebbero distrutto l’antica cultura d’Europa, una nuova e più raffinata cultura (quella medievale, ndr) cominciò lentamente a fluire da due fonti che in qualche modo erano riuscite a non lasciarsi seppellire del tutto nella devastazione generale: la Bibbia ebraica e la filosofia e l’arte greca. L’unione di queste due fonti così differenti l’una dall’altra contrassegna l’inizio della nostra epoca culturale e da quell’unione, direttamente o indirettamente, è scaturito tutto ciò che informa i veri valori della vita dei nostri giorni. (..)» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 227).

Il vitello d’oro

Dinnanzi alla Jewish Accademy of Sciences, nel 1936, citando l’episodio biblico della danza idolatrica attorno al vitello d’oro, Einstein afferma: «Dobbiamo tenerci saldi a quell’atteggiamento spirituale nei confronti della vita», fuggendo «quell’adesione totale alle mete materiali ed egoistiche che oggigiorno minaccia il giudaismo» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 30).

Nell’aprile 1938, a circa 60 anni, il fisico tedesco scrive: «Essere ebreo significa anzitutto accettare e seguire nella pratica quei fondamenti di umanità proposti nella Bibbia, fondamenti senza i quali nessuna sana e felice comunità di uomini può esistere» (A. Pais, Einstein è vissuto qui, Bollati Boringhieri 1995, p. 243).

Un anno dopo, il 19 maggio 1939, ammonisce «un ritorno a una nazione nel senso politico del termine equivarrebbe all’allontanamento della nostra comunità dalla spiritualizzazione di cui siamo debitori al genio dei nostri profeti» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 223).

Leggi anche:

Einstein, lo scienziato che diceva “fanatici” agli atei

“Figli dello stesso Padre”

Sempre nel 1939, annota: «I più alti principi su cui si fondano le nostre aspirazioni e i nostri giudizi ci vengono dalla tradizione religiosa giudaico-cristiana. Non c’è spazio in tutto ciò per la divinizzazione di una nazione, di una classe, e meno che mai di un individuo. Non siamo tutti figli di uno stesso Padre, come si dice in linguaggio religioso? In effetti nemmeno la divinizzazione dell’umanità, come totalità astratta, rientrerebbe nello spirito di tale ideale. È solo all’individuo che viene data un’anima. E l’alto destino dell’individuo è servire piuttosto che dominare o imporsi in qualsiasi altro modo» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 26).

Bibbia e Cristianesimo

In questi anni, dunque, si moltiplicano nei discorsi pubblici di Einstein i riferimenti biblici ed evangelici. Il 22 marzo 1939, in coincidenza allo scoppio con la seconda guerra, il padre della Relatività afferma:

«In passato eravamo perseguitati malgrado fossimo il popolo della Bibbia; oggi, invece, siamo perseguitati proprio perché siamo il popolo del Libro. Lo scopo non è solo sterminare noi, ma insieme a noi distruggere anche quello spirito, espresso nella Bibbia e nel Cristianesimo, che rese possibile l’avvento della civiltà nell’Europa centrale e settentrionale. Se questo obiettivo verrà conseguito, l’Europa diverrà terra desolata. Perché la vita della società umana non può durare a lungo se si fonda sulla forza bruta, sulla violenza, sul terrore e sull’odio» (A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, Newton 2004, p. 26).

Leggi anche:

Albert Einstein credeva in Dio

Un Dio non personale

In una lettera del 1945, Einstein definisce le costanti di natura «numeri genuini che Dio ha dovuto scegliere arbitrariamente, per così dire, quando si degnò di creare questo mondo» (I. e G. Bogdanov, I cacciatori di numeri, Piemme 2012, p. 40). Sempre, però, si tratta di un Dio non personale, che rifiuterà per tutta la sua vita. Come dice Agnoli: è «una Intelligenza ordinatrice del cosmo» che si muove ambiguamente, in modo non risolutivo, non definito».

Come scrisse all’amico Guy Raner, nel 1949: «Ho ripetutamente detto che a mio parere l’idea di un Dio personale è puerile. Potete definirmi un agnostico, ma non condivido lo spirito di crociata dell’ateo di professione il cui fervore è in gran parte dovuto a un doloroso atto di liberazione dalle catene dell’indottrinamento religioso ricevuto in gioventù. Preferisco un’attitudine di umiltà corrispondente alla debolezza della nostra comprensione intellettuale della natura e del nostro stesso essere».

Leggi anche:

Einstein: “Dio ha creato il mondo con più eleganza e intelligenza”

L’amicizia con i francescani

Negli ultimi della sua vita Einstein si reca spesso in Italia a visitare il convento il convento di San Francesco a Fiesole, in provincia di Firenze, dove approfondisce l’amicizia con alcuni francescani, tra cui padre Odorico Caramelli, musicista.

Il 18 ottobre 1960, padre Caramelli ha così ricordato la sua amicizia con Einstein durante un’intervista con il giornalista Alberto Maria Fortuna:

«Einstein? L’ho conosciuto qui, tanti anni fa. Candido. Come un bambino. Umilissimo, di una umiltà naturale e spontanea. E se pure non era cattolico, andava volentieri in chiesa perché gli piaceva stare con Dio, in cui credeva. È venuto spesso a San Francesco. Prima mi ascoltava suonare, poi si decise e portò un violino e, strimpellando come sapeva fare lui, si faceva accompagnare da me all’organo. Di notte scendeva nel bosco del convento, e, seduto sul muricciolo della cisterna etrusca, suonava alla luna. Una volta, dopo che lo ebbi accompagnato in una Sonata di Bach, si commosse tanto che mi buttò le braccia al collo, quasi in pianto» (Due frati francescani da ricordare. Padre Caramelli, Fra Clementino, Fiesole 1972, pp. 43-44).

“E’ diabolicamente difficile avvicinarsi a Lui”

Cinque anni prima di morire, ricorda infine il dossier di Uccr on line, Einstein scrive qualcosa di inedito: si riferisce a Dio chiamandolo “Lui”, dandogli perciò una precisa fisionomia e contraddicendo sia la visione di Spinoza che il suo costante rifiuto ad un Dio antropomorfico.

In una lettera del 15 aprile 1950,al suo vecchio amico italiano Michele Besso, scrive: «C’è una cosa che ho imparato nel corso della lunga vita: è diabolicamente difficile avvicinarsi a “Lui”, se non si vuole rimanere in superficie».

Leggi anche:

60 anni fa la morte di Einstein