di Angela Mattei

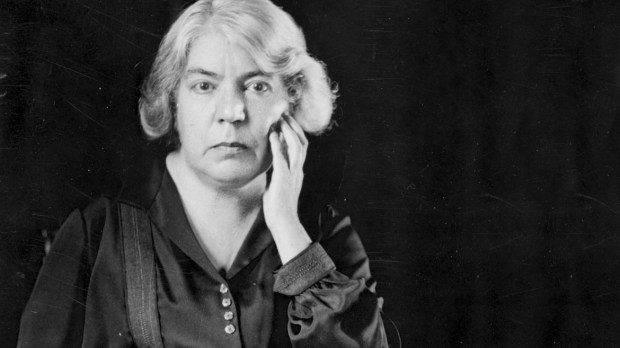

È una raccolta di cinque deliziosi racconti di Grazia Deledda, nota scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura nel 1926, il volumetto La Madonna del topo e altri raccontiappena uscito per i tipi delle edizioni Dehoniane (Bologna, 2017, pagine 88, euro 8). Ambientati in Sardegna, i racconti sono quadretti icastici della vita popolare dell’isola, fatta di miseria, lavoro e devozione religiosa, in cui dominano le figure femminili.

Innanzitutto la Vergine. Ne La Madonna del topo è nel ritratto di una giovane Madonna acquistata, apparentemente, per scongiurare una invasione di topi nei campi di grano, in Festa al convento è la Madonna del Monte in onore della quale si mobilita tutto il convento di Montalto; ne Il dono di Natale, infine, è protagonista nella celebrazione del giorno della nascita di Gesù.

Ma i racconti pullulano anche di donne normali, semplici, portavoce della antica mentalità sarda, quasi sempre intrappolate in ruoli e doveri a cui sentono di non appartenere più e che sono destinate inevitabilmente a seguire gli istinti del proprio animo, peccaminoso agli occhi della comunità.

Due temi si impongono, comuni ai cinque racconti: la devozione religiosa e il binomio peccato – espiazione che domina tutta la produzione letteraria della scrittrice, ma che in questi brevi scritti si presenta in una forma più lieve. La fede religiosa è vissuta in una dimensione non tanto intima, quanto corale, attraverso la partecipazione dell’intera comunità a feste e processioni.

Ne La porta stretta i paesani fermano le attività quotidiane per lasciare spazio all’allegria e ai canti, mentre in Festa al convento abbiamo una spaccato della vita quotidiana delle monache impegnate nella preparazione di un ricco banchetto. In queste due rappresentazioni del sentire popolare, anche gli uomini e le donne di chiesa mettono da parte frugalità e povertà e appaiono in una veste tutta umana: la madre superiora del convento di Montalto accetta da una delle suore, per pagare i debiti contratti per la festa, un dono, che si rivelerà anche il simbolo di una vita passata nei confronti della quale è ancora vivo il senso di colpa nella anziana suor Vittorina. E i tentativi di padre Maxia di convincere i suoi parrocchiani che la vita non è altro che una porta stretta difficile da passare, vengono derisi finanche dai priori durante il banchetto dopo la messa solenne.

La coralità della vita religiosa domina anche l’ultimo racconto, Il dono di Natale, il più delicato della raccolta, in cui il fidanzamento ufficiale di una povera ragazza con un giovane benestante avviene la notte di Natale, con tutta la famiglia riunita per celebrare nel giorno della nascita del Salvatore, l’inizio di una nuova vita per un componente della famiglia. Nello stesso racconto, parallelamente alla festa di fidanzamento, un’altra famiglia, attende, nella sua estrema povertà, un dono misterioso, un bimbo, che nasce proprio mentre le campane della chiesa intonano il Gloria.

Il binomio peccato – espiazione, a cui si allude solo sottilmente nei primi due racconti, è invece la tematica principale de La porta stretta e La confessione: nel primo, prete Maxia, per espiare la colpa dell’assassinio di suo fratello, scappa dal suo paese natio e abbraccia la vita religiosa non tanto per vocazione, quanto come unica possibilità di espiazione, che, oltre che nel volontario esilio, si esplica nella redenzione degli abitanti del piccolo paese di montagna di cui è parroco. Padre Maxia rifiuta qualsiasi accenno di spensieratezza, vede in ogni gesto, anche il più ingenuo e spontaneo, un pericolo. In particolare per lui in tutte le donne esiste un “desiderio di peccato irrefrenabile” che lo porta a controllare in modo ossessivo la sorellina sedicenne che contro questa ottusa bigottaggine oppone e difende un sentimento autentico, anche se scomodo. Ne La confessione, don Apollinari si prefigge lo scopo di suscitare nell’unica pecorella del suo gregge ancora smarrita, una bambina di dieci anni che ancora non sa leggere e scrivere, vergogna e senso di colpa per i suoi peccati e a cui estorce la prima confessione.

Pregevole la nota di lettura a cura di Ignazio Sanna che in poche pagine riesce a sintetizzare in modo puntuale ed efficace il pensiero di Grazia Deledda, autrice a cavallo tra fine Ottocento e Novecento che ha saputo fare suoi i temi delle principali correnti letterarie del tempo, il verismo e il decadentismo, in maniera del tutto originale e personale. Tanto che, nonostante i tentativi della critica di avvicinarla agli scrittori dell’uno e dell’altra corrente fino ai grandi narratori russi come Dostoevskij, ha sempre negato di sentire affinità con altri scrittori.

Chi ha conosciuto la Deledda del più celebre e drammatico Canne al vento ne ricorderà i dolorosi turbamenti, la inquietante consapevolezza che la vita dell’uomo è fragile e destinata alla solitudine. In questo volumetto il lettore apprezzerà il viaggio in una Sardegna di un tempo remoto, avvolta in un alone mitico, in cui il lavoro e le antiche tradizioni popolari scandiscono il tempo degli isolani, uomini coriacei abituati a vivere in un territorio talvolta aspro, quelli che Grazia Deledda definisce la «strana barbarie sarda».