La piazza del Carmine a Napoli è un fiume di gente che esce dalla basilica della Madonna Bruna: donne uomini, bambini. Una vecchia, scapolare mariano al collo e occhi lucidi, accompagna una bimba: «’A mamma d’o Carmene ce fa a grazia», sussurra delicatamente. Così i napoletani chiamano Maria.

È mercoledì, giornata speciale per la basilica, tra Confessioni ininterrotte e affollate celebrazioni. Tutto ebbe inizio nel 1500, anno giubilare. I pellegrini dell’epoca, per l’Anno santo, portarono a piedi a Roma il quadro della Madonna. Si moltiplicarono i miracoli al suo passaggio. Nella città eterna la folla corsa a vedere l’icona. Al ritorno a Napoli il quadro fu posto sull’altare maggiore della basilica del Carmine e il sovrano, Federico II d’Aragona, fece radunare i malati in chiesa. Quel giorno era mercoledì: da allora iniziò la pratica dei Mercoledì del Carmine, ininterrottamente sino ad oggi. Fede, storia e tradizione si ritrovano da sempre qui, come ricordano le vittime della Repubblica napoletana del 1799 sepolte sotto la basilica.

La cornice, popolare e poetica, dalle poesie di Ernesto Murolo ai canti dialettali, rimane unica, ieri come oggi, tra Porta Nolana e i riflessi del mare di fronte.

DA MASANIELLO A TOTÒ

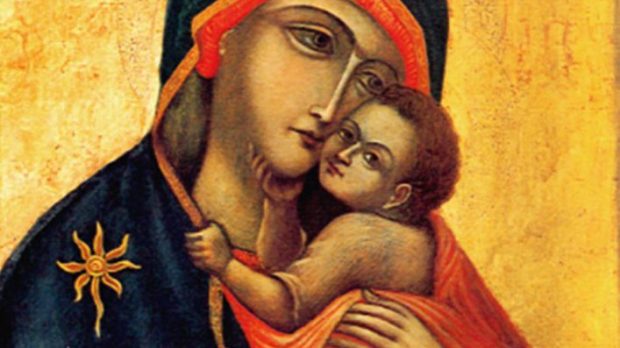

La vicina piazza Mercato, formicolante di gente, è stata il palcoscenico di una moltitudine di eventi. Il più noto rimane l’esplosiva vicenda di Masaniello, un pescivendolo ammazzato nel 1647 perché lottava contro l’aumento sconsiderato di pane e frutta. Una vicenda fatta passare sottovoce, ma che la lapide nella basilica ricorda. «Pochi sanno che frequentava il santuario», racconta padre Domenico Lombardi, parroco al Carmine da oltre venti anni. Qui la comunità dei Carmelitani, guidata dal priore padre Alfredo di Cerbo, custodisce l’icona della Vergine Bruna, una Madonna della tenerezza.

Il Bambino adagia il capo sulle spalle della Madre. Cerca protezione e riposo, come i tanti fedeli arrivati dalle periferie della regione, allo stesso modo del gruppo che incontriamo, proveniente da Alfano, nel lontano Cilento, terra di cui è originario padre Domenico. «Arrivato al santuario ho visto l’incontro tra un popolo e sua madre. Come quando, giovanissimo, servii Messa ai funerali di Totò». In una delle tre cerimonie del grande attore scomparso 50 anni fa, non poteva mancare la sosta al Carmine, dopo Roma e prima della Sanità, il suo quartiere.

IL SANTUARIO DI TUTTI

Nell’area fuori le mura cittadine, chiamata campo Moricino, sorgeva la chiesetta di san Nicola di Bari. Custodiva una Madonna Bruna. L’avevano portata con loro nel XIII secolo i monaci scappati dal Monte Carmelo, in Palestina. La chiesa cresceva come centro di spiritualità. Una bolla di Sisto IV del 1457 ricorda la devozione dei napoletani. Quando viene sconfitto in un agguato Corradino di Svevia, giovanissimo sovrano tedesco pronto a governare Napoli, un processo sommario lo destina alla decapitazione in piazza Mercato. Grazie all’intercessione del vescovo, i religiosi ne raccolsero il corpo per custodirlo nella basilica. Si racconta che la madre, Elisabetta di Baviera, fosse scesa a Napoli per pagarne il riscatto. Avvisata della morte del figlio, diede i soldi ai Carmelitani affinché pregassero per la sua anima. Alla costruzione del tempio, avvenuta nel 1308, parteciparono non solo nobili e sovrani, ma anche il popolo più umile, in una storia di fede spontanea. Qui si radunano tutti, indistintamente.

Non esiste il Carmine senza i poveri, ricorda un detto popolare. «Nel santuario gli ultimi si sentono a casa loro», spiegano i Carmelitani. Nel paradossale contesto napoletano perfino i ladri si raccomandano alla Madonna. «Pasta e pezzienti vanno a ’o Carmene» (cibo e pezzenti si ritrovano al Carmine) ricorda il proverbio, e la mensa ogni giorno serve circa 300 pasti, in buona parte oggi a poveri di fede islamica.

La basilica, maestoso gioiello di barocco napoletano, custodisce preziosi tesori: marmi, tele e sculture di valore. L’interno, a navata unica, è arricchito dai dipinti di Francesco Solimena e dall’organo monumentale. L’altare maggiore, disegnato nel XV secolo da Cosimo Fanzago, è adornato da una magnifica disposizione di marmi contornati da onici, lapislazzuli, madreperle e ametiste. Tra le cappelle, notevole rimane quella dedicata a san Simone Stock, di Mattia Preti.

IL CAMPANILE DELL’INCENDIO

La facciata rossastra è completata da Fra Nuvolo, il famoso campanile alto 75 metri. Sulla base trecentesca è impiantato il resto dell’opera costruito nei secoli successivi. In passato è stato rifugio dai bombardamenti bellici; non sono pochi coloro che si sono salvati riparandosi in questa torre durante varie guerre.

Il suo “incendio”, tipico della festa di luglio (quando l’intero campanile veniva avvolto dalle fontane dei fuochi d’artificio, ora, per salvaguardare la sicurezza della struttura, è sostituito dallo scoppio di mortaretti e girandole pirotecniche. Si è perso un po’ di folklore, ma ne guadagna la dimensione spirituale.

Padre Luciano di Cerbo è il Commissario generale della comunità, pronta a festeggiare il 16 luglio la Vergine Bruna. Il tema dell’anno è Con Maria madre della speranza. Alle 19.30 i napoletani si ritrovano in piazza del Carmine per la Messa celebrata all’aperto dal cardinale Crescenzio Sepe. Al termine, l’atto di affidamento unisce la città alla Madonna. Poi una fiaccolata illuminerà le tenebre per fare luce anche nei vicoli più bui della metropoli partenopea.

IL CROCIFISSO CHE VOLTÒ LA TESTA PER EVITARE LA BOMBARDA

Nella basilica si trova un crocifisso considerato miracoloso. La sua vicenda è legata agli eventi della storia napoletana. Nel XV secolo era in corso la guerra tra Angioini e Aragonesi per dominare Napoli. Renato D’Angiò aveva trasformato il campanile del Carmine in fortezza per resistere agli attacchi di Alfonso d’Aragona. Il 17 ottobre 1439 una grossa bombarda, detta la Messinese, sfondando l’abside della basilica, stava per distruggere lo storico crocifisso posto sulla parete. Questi, per evitare il colpo, spostò la testa sulla spalla destra, senza subire danni. Da allora è meta di pellegrinaggi e devozione dei fedeli che frequentano la basilica.

ORGANIZZARE LA VISITA

La basilica santuario di Maria santissima del Carmine maggiore si trova in piazza del Carmine 2 a Napoli, a poca distanza da via Marina Nuova, l’arteria che costeggia l’area del porto. In auto: dalla A1/E45 o A3, prendere l’uscita in direzione Napoli Centro zona portuale. All’imbocco di via Ponte dei Granili proseguire dritto per 2,5 chilometri e poi svoltare a destra in piazza Carmine. In treno: usciti dalla stazione di Napoli Centrale la basilica si può raggiungere a piedi. Il santuario è aperto nei feriali dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 16.30 all’ultima celebrazione. Mercoledì e festivi orario continuato. Per contatti: tel. 081/20.11.96.

LA FESTA DEL CARMINE

Dal 6 luglio inizia la novena. Il 16 luglio, festa del Carmine, alle 19.30 sulla piazza, Messa con l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. Alla vigilia: dalle 7.30 alle 13, durante ’intervallo tra le Messe, è possibile salire all’icona della Madonna. www.santuariocarminemaggiore.it.

Testo di Nicola Nicoletti. Foto di Roberto Salomone