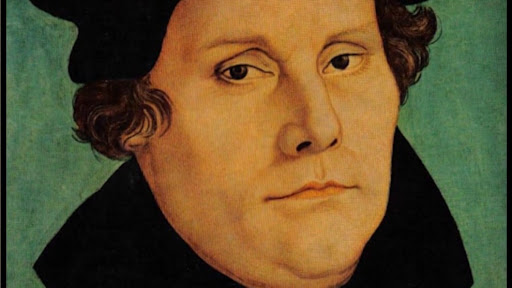

È uscito, recentemente, un libro del cardinale tedesco Walter Kasper, dedicato a Martin Lutero: Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica (Queriniana). Si tratta di un saggio breve, ma denso, che pur partendo da una certa simpatia per il monaco tedesco, definito capace di «un fascino addirittura magnetico», ammette in vari punti, onestamente, la verità storica. Che è questa: per quanto si voglia romanzare o alterare la storia, Martin Lutero, quello vero, il personaggio storico e riformatore religioso, con l’ecumenismo non ha nulla a che fare.

Scrive Kasper, a pagina 11: «Lutero non fu una persona ecumenica. Verso la fine della sua vita egli non ha più ritenuto possibile una riunificazione con Roma». E aggiunge che egli certamente non poteva «immaginarsi il nostro dialogo con gli ebrei, sui quali si espresse con disprezzo, in modo per noi imbarazzante…». Neppure avrebbe capito «il nostro dialogo con gli anabattisti», lui che derise e attaccò con la massima durezza molti dei movimenti protestanti nati dalla sua stessa protesta.

A pagina 23 Kasper parla della «violenza di linguaggio che gli era propria» e aggiunge che «poteva essere rozzo e sgarbato fino a farsi odiare, ma altrettanto devoto, delicato e sincero…». A pagina 45 vengono ricordate la sua «durezza difficilmente superabile» e le sue «formulazioni a volte esagerate e a stento accettabili, come quella secondo cui l’uomo è come un animale da sella che viene cavalcato da Dio o dal diavolo».

A pagina 32 e 33 Kasper nota che «Lutero era pervaso da una coscienza apocalittica e si vedeva impegnato nella lotta escatologica finale tra Cristo e l’Anticristo». E commenta: «E’ una posizione pericolosa. Essa esclude il dialogo e non permette alcuna mediazione. Con l’Anticristo non si intrattiene alcun dialogo». Se poi, aggiungiamo noi, gli Anticristi erano, oltre al papa dell’epoca («escremento del diavolo, capo di assassini»), i papi, tutti quanti («maledetto, dannato, sterminato sia il papato»); i cattolici, tutti quanti; gli italiani, sempre “manigoldi”; gli ebrei, immancabilmente “Anticristi”; gli anabattisti e i contadini («testardi, caparbi, e accecati…»); Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro, Niccolò Copernico e i teologi di Lovanio («asini grossolani, scrofe maledette, sacchi di bestemmie… brodaglia maledetta dell’inferno») eccetera, vien da chiedersi: con chi potè mai dialogare il povero Martino?

Con qualcuno, in verità dialogò. Anche qui, pur smussando molto gli spigoli del carattere e della predicazione luterana, pur mettendo giustamente in rilievo le responsabilità di quegli ecclesiastici che tradivano la loro missione e la loro fede, Kasper sposa in toto quello che tutti gli storici sanno: Lutero dialogò solo con il potere, per ottenerne l’appoggio e il sostegno. Se ne servì per sconfiggere la Chiesa, ma anche per far uccidere senza pietà anabattisti e contadini.

LEGGI ANCHE: Chi è che gode delle liti tra cattolici e luterani

Kasper ricorda così, a pagina 37, le «ragioni politiche» della Riforma, e come Lutero «pose la riforma nelle mani della nobiltà cristiana e dei magistrati delle città imperiali», consegnandosi ai nobili e ai principi, e generando nel tempo «il particolarismo ecclesiale e politico» e «un nazionalismo che spesso prese colore confessionale e riservò all’Europa molte sventure». Particolarismo e nazionalismo: difficile immaginare concetti meno “cattolici”, secondo l’etimologia, cioè “universali”.

Inoltre «dal punto di vista ecclesiale si arrivò, già durante la vita di Lutero e completamente dopo la sua morte, a una dissoluzione dell’unità anche all’interno del movimento riformatore e ad un funesto pluralismo all’interno della cristianità occidentale e poi dell’intera cristianità». Dando vita a chiese nazionali di stato, Lutero asservì la religione ai sovrani, e, lungi dal difendere la «coscienza soggettiva», come spesso si dice, la sottopose all’ «autorità secolare» (p. 44).

È vero, nel libretto di Kasper ci sono anche passi che vanno in senso contario a quelli citati, ma si tratta non tanto di constatazioni storiche oggettive, quanto di desideri e pie aspirazioni. Oppure di affermazioni vaghe e gratuite che contraddicono quanto detto in altri luoghi del libro stesso. Certamente, tutti i cristiani aspirano all’unità, e spesso cattolici e protestanti si sono trovati uniti in determinate occasioni.

Ma ciò che Lutero ha creato e difeso in vita (le chiese nazionali di stato e i settarismi; l’idea del servo arbitrio; la condanna radicale della ragione, «prostituta del diavolo», e dell’uomo, del tutto incapace di bene; la condanna della Messa cattolica e di 5 sacramenti…) va quanto prima dimenticato, in nome proprio dell’unità auspicata.