In occasione del Sinodo straordinario sulla famiglia in svolgimento in questi giorni in Vaticano, pubblichiamo alcuni articoli interessanti sull’istituzione familiare e il matrimonio.

Il matrimonio nei primi secoli del cristianesimo

Nei primi secoli, come si dice nella Lettera a Diogneto (della metà del II secolo), i cristiani “si sposano come tutti” (V, 6). Accettano le leggi imperiali nella misura in cui non vanno contro il Vangelo. Il matrimonio si celebra “nel Signore” (1Cor 7, 39), all’interno della comunità, senza una cerimonia speciale.

Nel mondo ebraico, le nozze si celebrano secondo i costumi e i riti tradizionali (cfr. Gn 24 e Tb 7,9,10) a distanza di poco tempo dalla promessa. Le nozze erano una questione familiare e privata. Non si celebravano nella sinagoga, ma a casa. Nonostante questo, come tutto in Israele, avevano una dimensione religiosa. Le celebrazione includeva preghiera e benedizione.

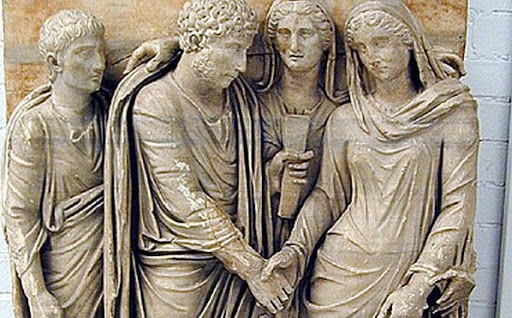

Nel mondo romano si sono verificate successivamente tre modi di celebrare il matrimonio. La confarreactio (con dolce nuziale), la forma più antica, includeva cerimonie di carattere giuridico e religioso. In epoca imperiale c’era solo questo tipo di unione. Il modo corrente di contrarre matrimonio erano la coemptio, rito che simboleggiava l’acquisto della sposa, e l’usus (uso), semplice coabitazione dopo il reciproco consenso matrimoniale.

Il consensus (consenso) è arrivato a costituire nella pratica l’essenza dell’unione matrimoniale. Il Digesto (35, I, 15) afferma che non è l’unione fisica che fa il matrimonio, ma il consenso. In quanto tale, non si richiedeva alcun rito particolare né la presenza del magistrato. Il potere civile non faceva altro che riconoscere l’esistenza del matrimonio, e in qualche modo proteggere l’unione coniugale ponendo certe condizioni.

I cristiani si sposano come tutti, ma “testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale” (Lettera a Diogneto, V, 4). Accolgono la vita nascente e rispettano il letto coniugale: “Generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto” (V, 6 e 7).

Ignazio di Antiochia (verso l’anno 107) invita i cristiani a sposarsi “con il consenso del vescovo, perché le loro nozze avvengano secondo il Signore e non secondo la concupiscenza” (A Policarpo, 5, 2).

Tertulliano (ca. 160-220) chiede: “Come sarò capace di esporre la felicità di quel matrimonio che la Chiesa unisce, l’offerta eucaristica conferma, la benedizione suggella, gli angeli annunciano e il Padre celeste ratifica?” (Ad uxorem II 8,6.7.9).

Il consenso matrimoniale

Dai secoli IV al IX si sottolinea il carattere ecclesiale della celebrazione del matrimonio tra cristiani e si stabilisce chiaramente che le cerimonie (preghiera e benedizione) non sono obbligatorie per la validità dell’unione.

La prima testimonianza che parla di una benedizione nuziale realmente liturgica risale all’epoca di papa Damaso (366-384) e si trova nelle opere dello Pseudo-Ambrogio (Ambrosiaster). La benedizione si conferisce solo al primo matrimonio.

Si constata la profonda influenza del diritto romano, secondo il quale solo il consenso è strettamente necessario per il matrimonio, qualunque fosse la sua forma.

Nell’anno 866 papa Nicolò, nella sua risposta ai bulgari che lo avevano consultato sull’importanza delle cerimonie ecclesiastiche (preghiera e benedizione) che alcuni avevano dichiarato essere gli elementi costitutivi del matrimonio, affermò: “Secondo le leggi basta il consenso di quelli che contraggono il vincolo coniugale” (334).

Nei secoli successivi la Chiesa rivendicò competenza giuridica sul matrimonio e dispose che il consenso e la conseguente offerta del pegno nuziale venisse effettuato espressamente in presenza del sacerdote (secoli IX-XI), in chiesa o, più spesso, davanti alle porte della chiesa, come indicano vari rituali dei secoli XI-XIV; a questo atto seguirà poi la celebrazione della Messa con la benedizione della sposa.

Per dargli più pubblicità possibile, si convenne che l’atto avesse luogo non più in casa della sposa, ma alle porte della chiesa. Con questo, ciò che prima era realizzato dal padre o tutore era ora compiuto dal sacerdote, con parole come queste: “Io ti consegno a N. come sposa" (Rituale di Meaux). Tra i secoli XV e XVI si estese la formula “E io vi unisco…”, che alcuni considereranno la forma sacramentale del matrimonio.

Fedeltà matrimoniale

Quanto alla fedeltà, il cristianesimo segnò una chiara differenza con i costumi dell’epoca: qui troviamo un punto di divergenza tra i postulati della morale cristiana e la concezione pagana del matrimonio, che lo riteneva un semplice fatto sociale, che poteva formarsi e spezzarsi per semplice decisione di una delle due parti. Per i primi cristiani, l’infedeltà dello sposo era uguagliata a quella della sposa, considerandosi in entrambi i casi una grave mancanza.

Per Sant’Agostino il matrimonio è un bene, e non un bene relativo paragonato alla fornicazione, ma un bene nel suo genere, in se stesso. La prima alleanza naturale della società umana ce la danno quindi l’uomo e la donna sposati. I figli vengono a consolidare l’efficacia di questa società coniugale come l’unico frutto onesto, risultante non solo dalla mera unione dell’uomo e della donna, ma dall’amicizia e dal trattamento coniugale degli stessi.

Sant’Agostino si stupisce dell’efficacia del matrimonio e conclude che in questo sacramento c’è qualcosa di grande e divino, affermando di non poter credere in alcun modo che il matrimonio possa avere tanta efficacia e coesione se, visto lo stato di fragilità e di mortalità a cui siamo sottoposti, non si verifica in esso il segno misterioso di una realtà ancor più grande, ovvero di un sacramento la cui impronta incancellabile non può essere sfigurata senza castigo da parte degli uomini che disertano il dovere o cercano di svincolarsi dal sacro legame.

L’uguaglianza dell’uomo e della donna nel matrimonio cristiano è stata un’altra novità nella società dell’epoca: nel matrimonio tra cristiani la posizione della donna è quella di compagna con parità di diritti rispetto al coniuge. Di conseguenza, il cristianesimo dà alla donna più considerazione rispetto alla maggior parte delle religioni pagane dell’epoca.

[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]